『真夜中の怪鳥』をホンの少しだけ余計に楽しむ <前編>

佐渡にご在住のfacebookの友人のご投稿によって知った『真夜中の怪鳥(講談社出版サービスセンター刊)』という1冊。

「ロンドンつぶや記差異事記」という副題がとても気になった。

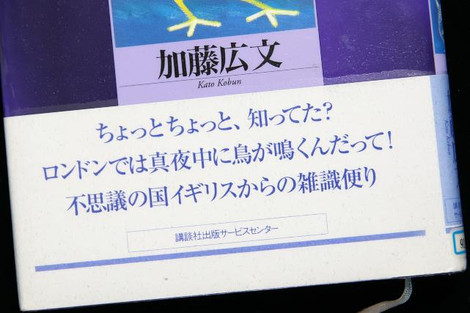

ナヌ?「ロンドンつぶやき歳時記」?…ロンドン? そして、アマゾンで本を調べてみると下のような惹句が寄せられていた。

そして、アマゾンで本を調べてみると下のような惹句が寄せられていた。

「ロンドンでは真夜中に鳥が鳴く」?…ナンダそりゃ?

住んだことはないにせよ、私も30回以上は渡英してロンドンには数十泊してきた。

でも、真夜中に鳥の啼き声なんて聞いたことないぞ。

一体ナンのこっちゃ?と大きな興味を抱き、「良い」状態の中古本が手頃な価格で売りに出ていたので早速オーダーしてみた。

そして本が届いてビックリ。

腰巻ごとビニールでラップしてあるではないの!

「ん?コレはどこかの図書館の蔵書だったに違いない」と思って本をチェックすると…。 ナンじゃコレは?…蕨市の図書館の蔵書ではないか!

ナンじゃコレは?…蕨市の図書館の蔵書ではないか!

こんなことアマゾンの商品情報に書いてあったか?

ま、読めさえすりゃそれほど大きな不満はないんだけれど、コレじゃ私が図書館から失敬して来たみたいではあるまいか!

「借りパク」ってヤツじゃん? …と思ったら、表4(裏表紙)に「除籍済」のステッカーが貼ってあった。

…と思ったら、表4(裏表紙)に「除籍済」のステッカーが貼ってあった。

これなら心配ないか。

でもあんあまり気分が良いモノではないゾ。 扉を開けると…おお、揮毫本じゃん!

扉を開けると…おお、揮毫本じゃん!

チョット気分がよくなった。 そして、奥付を見ると…「寄贈」とある。

そして、奥付を見ると…「寄贈」とある。

つまり著者の加藤さんが蕨市図書館に差し上げたモノを勝手に除籍して古本屋へ売りさばいてしまったということか?

そんなん失礼じゃない? さて、どんなことがこの本に書かれているのか…。

さて、どんなことがこの本に書かれているのか…。

著者の加藤広文(こうぶん)さんは佐渡のご出身でNHKにお勤めされていらした方。

だから、「佐渡つながり」で私の友人がこの本についてご投稿されていたというワケ。

その加藤さんが社命により1998年に突如ロンドン勤務を命じられて2年間滞在する。

読売新聞の欧州版に週1回、新潟日報の文化欄に月1回掲載された彼の地で経験を記したエッセイをまとめた本がこの『真夜中の怪鳥』。

「差異事記」とアテたようにイギリスとの文化や習慣の違いがオモシロおかしく綴られている。 さて、私もこうして毎日文章を書いていて思うのは「難しいことをやさしく書く」のは難しいということ。

さて、私もこうして毎日文章を書いていて思うのは「難しいことをやさしく書く」のは難しいということ。

反対に「やさしいことを難しく書く」のはそう難しいことではないが、意味がない。

そこへいくと、加藤さんは徹底的に「やさしいことを素直にやさしく」書いていらっしゃって、奇を衒わない文章は読んでいて大変気持ちがよい。

これだけ平易な文章を連ねるのはなかなかに度胸と忍耐のいることですよ。

そもそも、パッと本を開くと白っぽい。

コレは紙面を占める漢字の割合がちょうど良いことを示している…というのは植草甚一氏の受け売り。

時々、本を開くと黒っぽいヤツがあるでしょう?

フランク・ザッパの「Black Page」の譜面じゃあるまいし、そういうのは漢字を使いすぎているからで、それだけで読む気が失せてしまう。

実際、facebookの投稿を見ていても「エエエエ?!今どき?」というぐらい意味もなく漢字を使っている人を時折見かける。

例えば「ありがとうございます」を「有難う御座居ます」とするみたいな。

こういうのはもう「平仮名表記」ですよ…イヤ、「ひらがな表記」ですよ。

実は私も若い頃は利口ぶろうとして漢字を多用していたんだけれど、大学の卒論の教授から「キミキミ、孔子や孟子じゃあるまいし、ナンだってこんなに漢字を使うんだい?こんなの戦前までだよ!今はひらがなを使うんですよ!ひ~ら~が~・なッ!」とかなり手厳しくやられた。

教授は「コレでは単位はあげられないな~」とか言い出す始末で「チョチョチョ、就職先が決まってるんですよ!一部上場の会社なんですよ!」と懇願して強引に単位をシェアして頂いた次第。

だから卒論の評価は「可」だ。

今ではなくなったけど、後々までこの時のことを夢で見てうなされた。

そして、この時から漢字の採用に対する考え方をスッカリ変えた。

加藤さんの書く文章はまさにその教授が「優」を出しそうな綴り方だ。

NHKの人なので、この辺りのことは業務上ごく自然なことなのかも知れない。 本題の前に早速脱線で恐縮だが、昔の新聞って真っ黒だったんよ。

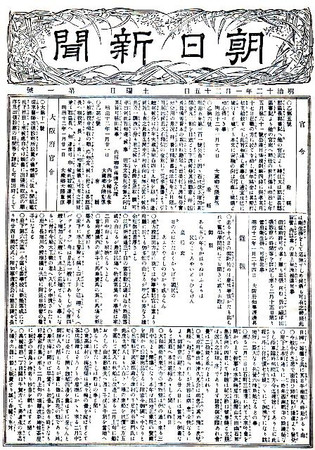

本題の前に早速脱線で恐縮だが、昔の新聞って真っ黒だったんよ。

コレは上に書いた通り紙面を占める漢字の割合がメッチャ大きかったということもあるんだけど、本文に使われている漢字すべてにルビが振ってあったから余計に黒かった。

もちろん、漢字が読めない人が多かったからなんだけど、当時は活字を組み合わせて版を作る活版印刷だったので、新聞社が被る経済的&時間的な負担が大変に大きくずっとコレを止めたがっていた。

そして、「子供の目に悪い」とかナントカ言ってとうとう戦後に至って廃止した。

ルビを使う利点は難読漢字を自在に使えるということなのね。

そして、ルビを廃止してひらがなの比率を増やした結果、国民の漢字の識字率が低下したそうだ。

要するにバカになっちゃった…私がそのウチの1人というワケ

たまたま明治の新聞をインターネットで探していたらこんなのを見つけた。

出典はわからないが、ブラジルへの移民が始まったことを報道した記事。

まず、「伯西」というのがカッコいい。正式には「伯剌西爾」。

当然漢字は旧字体。

スゴイね、昔は「皇国移民会社」なんて、移民を斡旋する会社がいくつもあった。

そして1908年、783人の日本人が「笠戸丸」に乗ってブラジルへ渡った。

ね、漢字全部にルビが振ってあるでしょ?

ナゼこの記事が目に留まったかというと、私にはこの笠戸丸で海を渡ったウチのおひとりのお孫さんの仲良しがいるのだ。

だから日系3世だね。

とても聡明な女性で、サンパウロでナニやらものすごくムズカシイ仕事に携わっている。

日本にいた頃、一緒に犬神サアカス團を観に行ったのはとても良い思い出だ。

この辺りのことがコチラに書いておいたので興味のある方は是非ご覧あれ。

↓ ↓ ↓

【Music Jacket Gallery】プロモーション・アルバム特集 <中編>

脱線はココまで。

脱線は「孫」までとキメているから。

ところで今日はナンだってこのShige Blogの記事を書いているのかというと、『真夜中の怪鳥』を読んでいてどうしても補足説明を加えたくなってしまいましてね…。

別の言い方をすると「余計なお世話」というヤツ。

でも、この本に興味を持って読んでみようとする人が今から書くことを知っていれば、幾分楽しみが大きくなるのでは?という風に考えたのだ。

加えてコロナ以降ずいぶん長いことイギリスから遠ざかっているので、イギリスに関することをナニか書きたくなっちゃったのです。

ではさっそく、まずはタイトルから。

『真夜中の怪鳥』とは何のことか…。

この本は推理小説ではないのでネタをバラしても差支えないでしょう。

この「怪鳥」とは「小夜啼鳥(サヨナキドリ)」のこと。

英語で言うと「Nightingale(ナイチンゲール)」。

あの有名な「クリミア戦争の天使」の「フローレンス・ナイチンゲール」のことではありませんよ。

ちなみにナイチンゲールってナンであんなに尊敬されているのか?

傷ついた多くの兵士を献身的に看護したことでその名を良く知られているけど、それよりも現代に通じる看護の環境やシステムのノウハウの基礎を作ったことが評価されているのだそうだ。

実際は「優しい看護婦さん」というより、かなり厳しい人だったらしいよ。

こうして見ると結構コワい顔してるもんね。 コレが鳥の方のナイチンゲール。

コレが鳥の方のナイチンゲール。

「ナイチンゲール」というのは古い英語で「夜に歌う」という意味で、加藤さんはコレが夜に盛大に啼いているのを耳にして驚いたというワケ。

YouTubeでその啼き声を確認してみると、「怪鳥」というイメージではないな。

日本では鳥が夜に啼くことはないので最初は誰でもビックリするんでしょうね…つまり、私はロンドンの夜に鳥が啼いているシチュエーションは経験したことがないということ。 実はコレが説明したくてこのパートを書いたワケではない。

実はコレが説明したくてこのパートを書いたワケではない。

イギリスの有名なバラードについて書いて加藤さんの文章の補足説明をしたかったのです。

そのバラードのタイトルは「バークリー・スクエアのナイチンゲール(A Nightingale Sang in Berkely Square)」。

ビング・クロスビーからシナトラから、ありとあらゆる名だたる歌手が吹き込んで来た超有名曲。

1940年のリリースだというからヨーロッパでは「戦中」の歌になる。

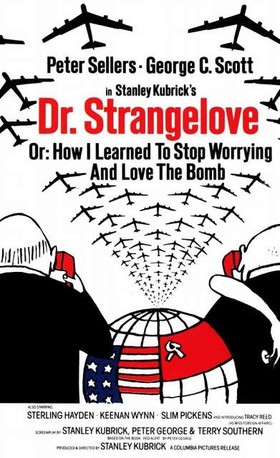

キューブリックの『博士の異常な愛情』のエンディングで、核爆弾のキノコ雲の映像とともに流れる美しいバラードがあるでしょ。

「We'll Meet Again」という曲。

核戦争で人類がは滅亡してしまうのに「またお会いしましょう」とは凄まじい皮肉。

「対位法」という悲惨な場面に明るく楽しい曲をかぶせる映画の基本的な手法。

黒澤さんの『酔いどれ天使』や『生きる』なんかでも効果的に使われている手法だけど、キューブリックのは強烈極まりない。

あの曲を歌っているイギリスの国民的歌手がヴェラ・リン。

そのヴェラ・リンが歌っている「A Nightingale Sang in Berkely Square」がイギリスではとりわけ人気が高いらしい。

ヴェラ・リンは1917年の生まれで、3年前に103歳で亡くなった。

1917年というと、大正7年。

日本でいうと山田五十鈴や轟夕起子と同じ歳だった。

そういえば、私が子供の頃は「明治&大正生まれの人」ってそれほど珍しくなかった。

そもそもおジイちゃんもおバアちゃんも明治生まれだったし。

最近では明治はおろか、「大正生まれの人」にも行き合わなくなった。

それもそのハズ、大正期末年の15年は1926年で、その年に生まれた人はもう今年97歳だからね。

「大正の人」もいなくなるワケだよ。

次は我々「昭和の人」がそう言われる番だゼ。 かつてはマンハッタン・トランスファーも1981年のアルバム『Mecca for Moderns』でこの曲を取り上げていたっけ。

かつてはマンハッタン・トランスファーも1981年のアルバム『Mecca for Moderns』でこの曲を取り上げていたっけ。 さて、この曲は何について歌っているのかというと…

さて、この曲は何について歌っているのかというと…

「本当の恋人たちがメイフェアで出会った時、鳥たちが歌い、冬が春に変わった」

「ボクたちが出会った夜、リッツで食事をしていてバークリー・スクエアではナイチンゲールが啼いていたよ」

「キミが振り返ってボクに微笑みかけた時、バークリー・スクエアではナイチンゲールが啼いていたのさ」…とかなんとか、やたらと甘くロマンティックな内容なワケ。

メイフェアというのはハイド・パークに隣接し、バッキンガム宮殿にほど近いロンドンの高級エリアのひとつ。

その地区にあるのが下のバークリー・スクエア。

ロンドン最大の繁華街であるウエストエンドの中心地、ピカデリー・サーカスからほんの少し西へ行ったところ。

ロンドンには大きな公園の他にこうしたチョットした広場がたくさんあって街が本当に美しい。 下が歌の中の2人が食事をした高級ホテルの「The Ritz」。

下が歌の中の2人が食事をした高級ホテルの「The Ritz」。

いつも血眼になって少しでも安いB&Bを探している私などは一生止まることができないホテル。

確かにバークリー・スクエアはこのリッツから近いんだけど、鳥の啼き声が聞こえるほど近くはない。

だから、2人は食事をした後、バークリー・スクエアを散歩していたんだね。

こんなことは鳥の啼き声や音楽を聴く分にはもちろんどうでもいいことなんだけど、どうせ聴くなら周囲のことまで知っていた方がオモシロい。

加藤さんももちろんこの曲をご存知だったことでしょうが、紙幅の関係で割愛したに違いない。 コレは2012年6月のリッツ。

コレは2012年6月のリッツ。

「Congratunations Your Majesty」とあるのは、2012年、エリザベス女王の在位60周年を記念していた時に撮影したから。 1945年3月末、『撃滅の歌』というプロパガンダ映画が日本で公開された。

1945年3月末、『撃滅の歌』というプロパガンダ映画が日本で公開された。

有名な混血のオペラ歌手藤原義江が出演していて、音楽を通じて国民の戦意高揚を促す内容。

敗戦のたった4か月半前、そして東京大空襲のたった3週間後でもこんなことをやっていたことに驚く。

映画には西條八十作詞、万城目正作曲の「乙女の旅路」という曲が挿入されている。

銃後の若き女性の気持ちを綴った曲。

いい曲なんですよ。

当時はクラシック上がりのチャンとした作曲による出来の良い曲を軍歌にしていたので、どの曲も極めてクォリティが高い。

歌うのは高峰三枝子、轟夕起子、月丘夢路という3人の大スター。

轟さんと月丘さんは宝塚できちんとした音楽の教育を受けているので、美しいだけでなく声もいいし、歌もすこぶるうまい。

最後のコーラスの3声のハモリなんて実に素晴らしい。

で、その歌の中にこういう一節が出て来る。

「♪柳散る散る銀座の並木 そぞろ歩きよ昔の夢よ」

昔はとにかく銀座がナンバーワンよ。

渋谷?新宿?…冗談じゃない。

かつての東京は銀座と浅草で出来ていたんだよ。

「そのステキな銀座をブラブラ歩いて楽しむことなんてもうとても叶わない願いなのね」と歌っている。

つまり戦争でそうした楽しみが全て無くなってしまったけど、お国ために銃後にいる我々はガマンして兵隊さんと一緒に戦い抜きましょう!というワケ。

同じ戦時下でもロンドンではリッツでメシ喰ってバークリー・スクエアを夜歩きしてるのにナァ。

でもそのロンドンも「ナイチンゲール」がリリースされたのと同じ年の後半、「The Blitz(ザ・ブリッツ)」と呼ばれるドイツ軍の大空襲を受けて壊滅的な被害を受けた。

もうバークリー・スクエアをブラブラしたりすることが出来なくなった。

「セミのいない夏」という文章。

ウチのドラムス「NATAL」を使ってくれている布袋さんバンドのドラマーのスティーブ・バーニーが夏の盛りにウチに遊びに来てくれた時のこと。

彼は私よりズッと若いワリにはGenesisの大ファンで、私が1978年に来日公演を観に行ったことを大層うらやましがってくれた。

下の写真はその来日公演時のプログラムを手にしてご満悦の様子のスティーブ。

で、イギリスと日本の夏の違いについてスティーブと話していた時、彼がこう言った…「シゲ、アレってナンていうんだっけ。ホラ、木にとまってギャ~ってスゲエ音で騒ぐヤツ」

「Cicada(シケイダ=セミ)のこと?」

「そうだ、シケイダだ、シケイダ!」

リヴァプールからやって来た英語の達人に私が英単語を教えるなんてことがあって良いのであろうか?

でも、スティーブがその単語を即座に口にすることができなかった理由はすぐにわかった。

加藤さんが記しているようにイギリスにはセミがいないのだ。

蚊もいない。

地震もない。

加藤さんは「cicada」はラテン語をそのまま転用していると書いていらっしゃるが、元々はラテン語にもない言葉で、地中海周辺のどこかの言葉を借用しているのではないか?という説があるらしい。

東京もセミが少なくなった。

もうコウモリなんて全く見なくなったもんね。

私が子供の頃は夕方になると、どこからともなくチラチラと飛んで来たモノだった。

「傘をささないロンドン人」

もうコレは何度もMarshall Blogに書いてきたけど、加藤さんが書いていらっしゃる通り、ロンドンの人たちはホントに傘をささない。

チョットぐらいの雨どころがザーザー降りでもささない。

加藤さんの在英時、傘さすとすれば、ゴルフ場で使うようなどデカイ傘が全盛だったらしい。

そう言われてみると…実はMarshallも傘を作ったことがあるんだけど、やっぱりゴルフ場の傘みたいにでっかいヤツだったわ。 傘をささないのであれば雨が降った時にどうするか…それは、フーディの出番。

傘をささないのであれば雨が降った時にどうするか…それは、フーディの出番。

日本でいうパーカーね。

フードが付いている服だからイギリスでは「Hoodie(フーディ)」と呼ばれている。

豪雨でもコレ一本。

とにかくフードをスッポリ被って、しかめっ面をして歩くのがロンドン式。

ビックリするほどビチョビチョになっているヤツがいるよ。

「苦痛を与えず料理せよ」

「英国では金曜日に魚を食べる習慣がある」というのは他の本で読んだことがあるけど、実際のイギリス人からそのことを耳にしたことがない。

タマタマその話題になったことがないからなのかも知れないが、まぁ、サシムキ連中は「肉、肉、肉」の「肉ファースト」だ。

そんな彼らが金曜日に魚を食べないのはローマ時代のカトリックの習慣が元になっているんだけど…アレ?

イギリスはヘンリー8世の時にカトリックと縁を切ったハズでは?…ま、いいか。

とにかく「キリストが十字架にかけられた金曜日は肉を食べるのを止めて代わりに魚を頂きましょう」という「精進の日」になっていて、金曜日はフィッシュ&チップス屋が繁盛するとかいうんだけど、オイオイ、チョット待てよ!

魚だって生きものだぞ!

それじゃ精進にならないじゃないか!

西洋では魚の命は「命」とみなさないってか?

さかなクンが聞いたら気を悪くするゾ。

我々がゴハンを食べる時の「いただきます」は「『命を』いただきます」という意味である…と仏教の説話で聞いたことがある。

このことから西洋人がナニも言わずに食事を始める理由がわかるような気もするが、敬虔なクリスチャンは食前にお祈りをするナァ。

いずれにしても「天にまします主の恵み」に魚の命は入っていないのかも知れない…ギョギョギョ!

替わって日曜日。

日曜日は家族そろって徹底的に肉を喰うぞ!

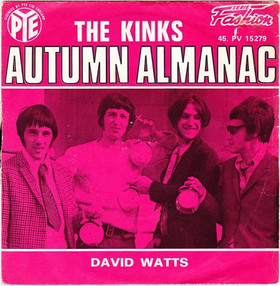

The Kinksのヒット曲に「Autum Almanac」というイギリス人の日常を描いた曲があって、その中に「土曜日にはサッカーを、日曜日にはロースト・ビーフを」という歌詞が出て来る。 で、このロースト・ビーフが日曜日に食べる習慣が「Sunday Roast(サンデイ・ロースト)」という肉料理のメニュー。

で、このロースト・ビーフが日曜日に食べる習慣が「Sunday Roast(サンデイ・ロースト)」という肉料理のメニュー。

ロースト・ビーフでなくても、牛、豚、鶏、ジビエ…肉ならなんでもいい。

とにかく肉を食べる。

私も若い頃だったらうらやましく思うけど、もういいナァ、肉は。

それより佐渡のおいしいイカを食べてみたい。

それにしても、問題はこの付け合わせの野菜のことよ。

カリフラワーもグリーンピースも今の日本人はそう食べないよネェ。

イギリスへ行くとガンガン出てくるんだよ。

きっとこうした肉食で偏る栄養分を補う成分を含んでいるんだろうね。

長年の肉食で培った「庶民の知恵」だ。 日曜日になると食事を提供するパブはその「Sunday Rost」を一斉に看板に掲げる。

日曜日になると食事を提供するパブはその「Sunday Rost」を一斉に看板に掲げる。 コレは脱線。

コレは脱線。

以前、Marshallのお手伝いで毎年フランクフルトの楽器の展示会に行っていた。

そこではスタッフ全員でザクセンハウゼンという地区にある「Adolf Wagner(アドルフ・ヴァグナー)」という人気のドイツ料理店に何度か食事をしに行くのが習わしとなっていた。

ドイツなのにビールを全く置いておらず、「Apfel wine(アプフェル・ヴァイン)」というリンゴ酒をひたすら飲む。

コレが酸っぱくてとてもおいしい。

料理はステーキからポークソテーまで肉ばっかり。

もちろんサラダも出て来るけど、ドレッシングの酢が猛烈にキツくて私の口には合わなかった。

ある時、4人家族が我々の隣のテーブルに座った。

両親と小学生ぐらいの男の子2人。

やがてオーダーした料理が運ばれて来た。

大きな皿に乗っていたのはブタの丸焼きみたいなゴッツい肉のカタマリだった。

準備が整うと、お父さんもお母さんも子供2人もフォークとナイフを手にして一斉に肉に群がった。

ガツガツガツガツ、バキバキバキバキ、ムシャムシャムシャムシャ、バリバリバリバリバリ…。

それはまさしく昔テレビで見たことのある光景だった。

そのテレビ番組とは『野生の王国』。

腹を空かせたライオンの親子が、脇目も振らずに仕留めたばかりの獲物を一気に平らげようとしている光景そのものだった。

私は呆気に取られてしまったが、隣のイギリス人も驚いていた。

最近は「いきなりステーキ」なんてのもあるし、日本も「肉料理」が食餌の中心になって久しいけれど、本場の肉食は日本と全く違うと思うのだ。

その点、日本人はまだまだ「魚民」だと思う。

その「肉民」の親子のようなことはしないし、出来ないだろう。

アレは本当に衝撃の一夜だった。 「土曜日はサッカー」というと…イギリスでは小さなホテルでもロビーにバーがあって、一堂が会せるスペースがついている。

「土曜日はサッカー」というと…イギリスでは小さなホテルでもロビーにバーがあって、一堂が会せるスペースがついている。

そこには大抵テレビが置いてあって、サッカーの試合中継があると幾人のオッサンが集まり興奮気味にひいきのチームを応援している。

コレ、イギリスではかなり当たり前の光景だと思っているんだけど、そこに集まっているオッサンって宿泊客ではなくて近所の人たちなんだよね。

試合が終わるとめいめいに家に帰って行く。 書き出したらいろいろ出て来てこの先がエラく長くなってしまったのでココで1回終わります。

書き出したらいろいろ出て来てこの先がエラく長くなってしまったのでココで1回終わります。

<後編>もお楽しみに! <後編>につづく

<後編>につづく