語らずに死ねるか!~2003年の敗戦記念日によせて

78回目となった敗戦記念日。

今日からほぼひと月前の7月16日と17日に浅草公会堂を訪れた。

3月になると、浅草公会堂の1階のスペースでは毎年「東京大空襲」に関するアイテムの展示や経験者の講演会などが催され、その様子は以前このブログでも紹介した。 ↓ ↓ ↓

【Shige Blog】東京大空襲の日 2023

我ながら充実した内容の記事が書けたと思ったが、アクセス数は散々だったわ。

戦争に感心を持っている人がいかに周囲に少ないかを窺い知ることができる。

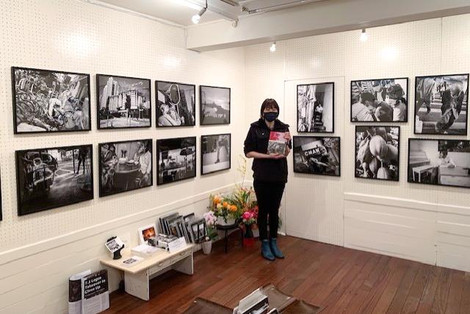

でも今日もめげずに書く! 公会堂1階のホールのようす。

公会堂1階のホールのようす。

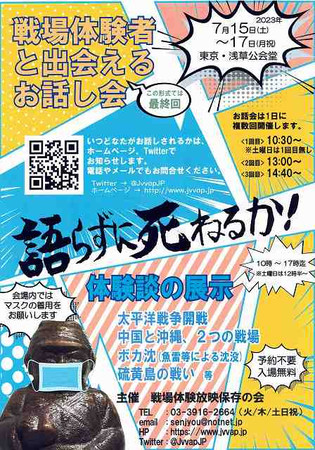

ココでナニがあったのかというと… 『語らずに死ねるか!』と題して太平洋戦争の戦場を実際に体験した方々に接する会が開催されたのだ。

『語らずに死ねるか!』と題して太平洋戦争の戦場を実際に体験した方々に接する会が開催されたのだ。

主催は「戦場体験放映保存の会」という公益社団法人。

なかなかにインパクトのあるイベント・タイトルではなかろうか。

最高齢で98歳の従軍経験者から最年少で86歳の民間の引揚経験者まで、17人の方々の戦争体験談を聞くことができる企画。 会場には他にも戦争を体験した皆さんへのインタビューを綴ったパネルがテーマ別にズラリと並んでいた。

会場には他にも戦争を体験した皆さんへのインタビューを綴ったパネルがテーマ別にズラリと並んでいた。

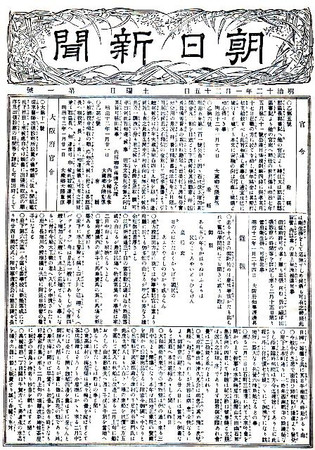

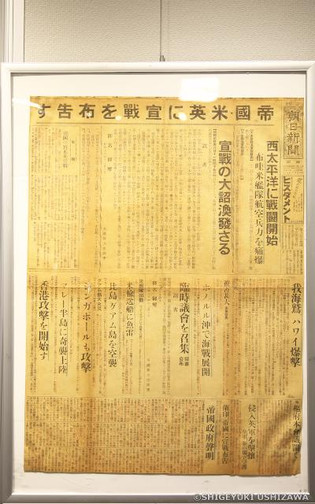

この展示品は1941年12月8日の朝日新聞の第1面。

この展示品は1941年12月8日の朝日新聞の第1面。

言うまでもなく真珠湾攻撃の日。

「帝国米英に戦線を布告す」

「西太平洋に戦闘開始 布哇(ハワイ)米艦隊航空兵力を痛爆」

「宣戦の大詔渙発(たいしょうかんぱつ)さる(天皇陛下が開戦の大英断を下したということ)」

ハワイだけでなく、フィリピン、グアム、シンガポール、マレーシア、香港にも侵攻したことが伝えられ、コレで国民がイケイケドンドンと俄然戦争をプッシュしたのはいいが、この時からたった5カ月後にはB25ドゥーリトル機が東京の空に飛来してしまった。

モノの本によると、戦争というモノは敵に自陣を爆撃された時点で「負け」も同然…と相場がキマっているのだそうだ。

それなのに国民はウソをウソで固められて塗炭の苦しみを味わうことになった。

結婚より離婚の方がムズカシイように、戦争は始めるより終わらせる方がはるかに困難だという。

そしてこの新聞から3年9か月後、そして78年前の今日、310万人もの犠牲者を出して何とか負けるとわかっていた戦争を終結させたことになっているワケだ。 中村治良さんという方の出征を祝った幟。

中村治良さんという方の出征を祝った幟。

「祝」と書いて「死」と読むなんてことは口が裂けても当時は言えなかった。 今回のイベントの展示アイテムは以上。

今回のイベントの展示アイテムは以上。

メインは戦場体験者の皆さんのトークだ。

初日の7月15日は予定があったので、翌16日の10:30から始まる第1回目の公演会にお邪魔した。

参加費は無料。

10:00チョット過ぎに到着すると、メインのスペースはもう傍聴者でギッシリ!

コレね~、上演の方法にムリがあるというか、難があるというか…大分改善の余地があるように思われましてね。

というのは、同じフロアをついたてで4つのスペースに分けて、まったく同じ時間に最大4か所で同時に講演を開くワケ。

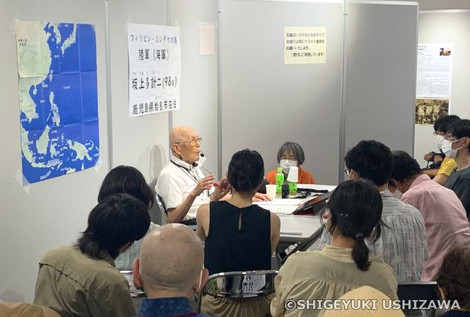

つまり下の写真の後ろと左右両側の3か所でも同時に上演しちゃう。

会場の都合上仕方がないのかも知れないが、各スペースの声が入り交ざってしまうのは当然のこと。

PA装置の貧弱さも指摘されるが、安易に音量を上げるワケにもいかない上に講演者は来年には100歳におなりになるおジイちゃんだ。

「もっと大きな声で!」なんてとてもお願いできませんよ。

そんな状態なので、話を聞き取るのが実に困難だった。

もちろん聞きたい講演の時間が重なってしまい、どちらを聴くか苦渋の決断を迫られることにもなってしまう。

ポスターには「この形式では最終回」と謳っているので、この上演方法に改善についてはまたの機会に期待したいところだ。 最初の日は依田安昌さんとおっしゃる長野県ご出身の元陸軍衛生兵の方のお話を伺った。

最初の日は依田安昌さんとおっしゃる長野県ご出身の元陸軍衛生兵の方のお話を伺った。

大正13年の生まれというから高峰秀子や乙羽信子、京マチ子の同級生だ。

ジム・マーシャルのひとつ年下で、今年99歳の「白寿」でいらっしゃる。

依田さんは昭和15年に軍属として北京気象庁に就職した。

「軍属」というのは兵隊ではなくして軍関係の仕事をする人たちのこと。

戦時中、気象庁に勤めていた作家の新田次郎も満州に赴任していたので、もしかしたら依田さんは新田先生と接点を持っていらしたかもしれない。

そして、昭和16年に戦争がはじまると「衛生兵」として入営された。

そしてそのまま中国で終戦を迎え、内モンゴルで抑留生活を強いられ、昭和21年の6月に引き揚げたという。

残念ながら、周囲からの音の侵入が激しい上に、PAの性能も悪く、ご高齢ゆえ発する言葉が不明瞭であまりお話を聞き取ることができなかった。

しかし、八路軍との戦いの様子などは、本当に経験された方にしか話すことができないであろう臨場感があった。

一方では、その八路軍兵士と仲良くなったケースも何度かあって、「戦争さえなければいい友達だったハズ」と残念がっていらっしゃったのが印象的だった。 一方、同時刻にとなりのブースでお話をされていた方が坂上多計二(たけじ)さんというフィリピンのミンダナオ島に出征されていらした方。

一方、同時刻にとなりのブースでお話をされていた方が坂上多計二(たけじ)さんというフィリピンのミンダナオ島に出征されていらした方。

とても元気にお話をされていらして聞き取りやすく、「翌日の最初の回の講演は自分だけなので、ゼヒ聴きに来て頂きたい」とおっしゃるので翌日も訪問することにした。 明けて7月17日。

明けて7月17日。

会場へ着いてみると、まだ開演まで20分もあるというのにすでにこんな様子。

昨日の御自身の告知の通り、午前中の登壇者は坂上さんお1人ということもあってとにかくギチギチ!

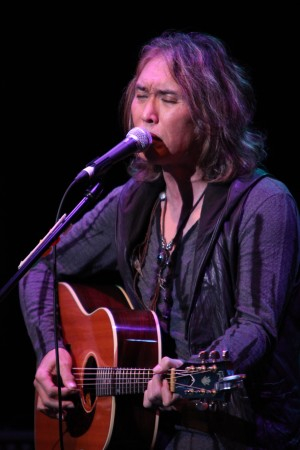

傍聴者はご年配の方が多く、残念ながら若い人はほとんどいなかった。 坂上さんは、さすがに3日目ということで少々お疲れのようだったが時折イスから立上がる力演ぶり。

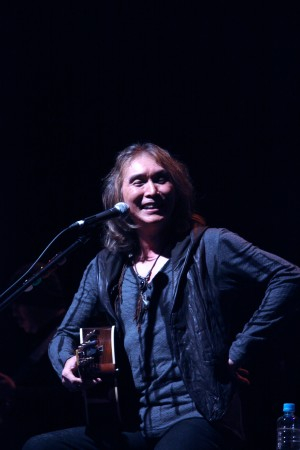

坂上さんは、さすがに3日目ということで少々お疲れのようだったが時折イスから立上がる力演ぶり。

戦地ではとにかく空腹で、食べられるものは虫でも雑草でもすべて口に入れたという。

ジャングルの木の上にはサルがいて、撃ち落として食べることを当然思いつく。

「サルも木から落ちる」というが、サルは木から落ちないらしい。

サルに弾が命中し絶命しても四肢や尻尾が枝を掴んでいるので地上に落下しないのだそうだ。

「サルは難しい」とおっしゃっていた。

また、戦友がチョット離れたところでコチラを向いて微笑んでいるので近寄ってみると、彼は死んでいて笑っていたかのように見えたのは、目と口にたかった蛆が動いていそう見せていたというのだ。

蛆は水分を求めて人間の死骸の目と口に入り込もうとするそうだ。

戦場は「ウジとウンコまみれ」だから。

我々は戦争映画で悲惨なシーンを観て目をそむけることがあるけれど、どんなに忠実にそうした場面を再現してもニオイだけは再現できないんよ。

つまり現実は映画よりはるかに悲惨だということを知っておくべきなのだ。 「今の日本の状況は戦前ととてもよく似ている。このままではまた戦争が起こってしまいそうでとても恐ろしい」と何度も何度も繰り返されていた。

「今の日本の状況は戦前ととてもよく似ている。このままではまた戦争が起こってしまいそうでとても恐ろしい」と何度も何度も繰り返されていた。

このことこそが坂上さんがこの機会に一番訴えたかったことなのだと思った。 最後にはQ&Aコーナーが設けられた。

最後にはQ&Aコーナーが設けられた。

坂上さんは耳が遠いため、ご同行された親類の方がパソコンを持って客席に陣取り、司会や質問者が発する言葉を文字情報に変換し、坂上さんは目の前に置かれたパソコンに送られてくるその文字情報を読み取ることによってコミュニケーションが図られた。

いわば、一方通行の筆談だ。

そうした方法で坂上さんは聴講者からの質問に熱心に応答をされていらっしゃった。

「インパールの大牟田廉也のように無理な作戦を強要する上官がいたか?」という質問があった。

その人は恐らくは戦争の暗部を伝えるような坂上さんの苦労話を期待していたのだと思う。

坂上さんは少しだけ考えて…「そういう人は私の周りにはいませんでした」とスッパリお答えになった。

質問者は意外な表情をしていたが、私は「真実以外は絶対に話さない」という坂上さんの信念を見たような気がした。

コレは映画の観過ぎかもしれないが、あるいは凄惨な目に遭っていたが、こうした公の場で体験を話すことを憚ったのかも知れない。 よくこうした「戦争体験を語る会」とか「聞く会」という企画を見かけるが、一度皆さんもご参加されてみるといい。

よくこうした「戦争体験を語る会」とか「聞く会」という企画を見かけるが、一度皆さんもご参加されてみるといい。

私は戦争の悲惨さを勉強するためにできるだけ戦争に関連した小説や資料を読むように努めているが、やはり実際に体験した方の生の声を聞くのは目で事実を追うのとは全く異なる強烈なインパクトがある。

来年も開催されればまた来てみたいと思っている。

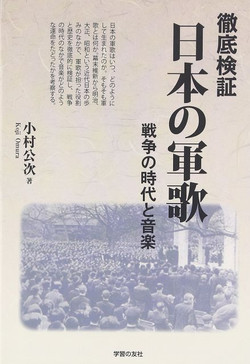

最後に1932年(昭和7年)、京都の峰山生まれの音楽評論家、中村とうようさんが自分の雑誌『ニューミュージックマガジン(現ミュージックマガジン)』の1976年の5月号に寄稿したエッセイを引用して記事を締めくくりたいと思う。

引用元は中村とうよう著『地球のでこぼこ(話の特集刊)』から。

元々古本で買って、何回も読んでいるもんだからボロボロになってきちゃった。

ご存命であればとうよう先生も91歳でいらした。

ということは、「昭和ひとケタ」と言われた皆さんは来年全員90歳におなりになるということか。

浅草生まれ浅草育ちのウチの父も昭和8年生まれで、仙台へ学童疎開をしたクチだった。 チョット長くなるけどとてもわかりやすい文章なのでゼヒご一読願いたい。

チョット長くなるけどとてもわかりやすい文章なのでゼヒご一読願いたい。

時代は日本中が揺れた「ロッキード事件」の頃。

『ロッキード献金を生んだのは軍縮というものがもっている本質それ自体である。

もともと武器だの軍隊だのいうものは、欲望の醜悪さをその本質の中にもっている。

ことに平和共存下での軍備は、そうだ。

むかし、兵士だのサムライだのというものは、王様、お殿様とそれに直結しているひと握りの連中の、金や物や領土にたいする野心をまんぞくさせるための道具だった。

言うまでもなく、そのことは本質的にいまも変わりはない。

軍隊や軍備は、支配者集団の物欲のために存在する以外の何ものでもなく、人民を守るためのであったことなど歴史上ただの一度もない。

そして当然に戦争はその物欲充足のための具体的行動だった。

戦争に勝てば、分捕り品を支配者たちは山分けできる。それが欲しいから戦争する』

ここまでいいですか~?

『さて、第二次世界大戦で日本は負けた。

つまり当時の日本の支配者たちは欲望を満足させることに失敗した。

アメリカの支配者たちは勝ったのだから、日本を切り刻んで自分たちで山分けできたはずだ。

だが、そういう古典的なやり方での戦利品分配はもう許されないような時代になっていた。

彼らの欲望充足はより巧妙に行う必要があった。

最初彼らは正義づらをして戦犯裁判の名のもとに日本の支配者たちを裁き、7人を死刑、あとを禁錮刑や公職追放にした。

そしてアメリカとソ連の対立の時代が来たわけだが、もし全面戦争をした場合には勝てたとしても自分の方も手ひどい損害を受けなければならないほど、武器の発達は高度であった。

そこに冷戦~平和共存そして局地戦争という方式のもとでの、新しい軍備のあり方が出てきた。

それは実際に使用することはないであろうと承知のうえで武器を作る、しかも、急速な技術の進歩のもと、仮想敵国にくらべてより新式の兵器をたくさん持っていないと平和が保てないという名目で、次から次へと新しくつくりかえつづけ、その兵器でもうけた金を支配者たちが山分けする、というシステムだ。

もちろん局地的な限定戦争があったほうが兵器の消費が増えていっそう得になるから、朝鮮やヴェトナムでドンパチやる。

でもクラシックな戦争のように、戦利品が目的で戦争をしているのではない。

勝っても負けても、兵器さえ売れればいいのだ。

だからヴェトナムでアメリカが負けた負けたというけど、支配者たちにとっては、ミットモナイということを除けば必ずしも失敗だったわけではない。

第二次世界大戦にまけたはずの日本の旧支配者たちは、死刑になった7人以外は、戦後も支配者でありつづけた。

そうすることをアメリカの支配者が許したのだ。

アメリカの支配者たちにとっては、日本の旧支配者をやっつけるよりも、彼らをふたたび支配者の地位につけ、その代わりアメリカの作った兵器を買わせる、つまり兵器の売り上げ増加に協力させる方が得だったからだ」

どうですか?

誰かの顔が浮かんで来ませんか?

今日、その誰かさんは日本武道館で開催する恒例の「戦没者追悼式」で「不戦の誓い」を再び持ち出すらしいことが今朝の東京新聞に出ていた。

同紙は実際の振る舞いを言葉に「逆行」していると指摘している。

戦場体験放映保存の会の詳しい情報はコチラ⇒公式ウェブサイト