イギリス紀行2019 その30 ~ マンチェスター vol.6:線路はつづくよ、この地から

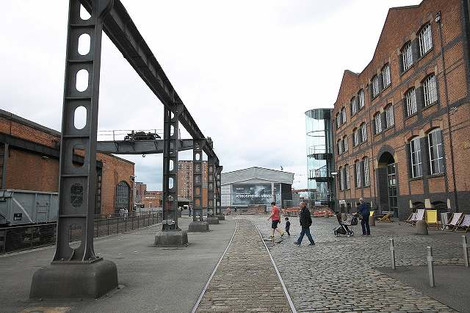

コレは前回のレポートの舞台となっていた建物の外観。

博物館はド~ンと奥の方まで続いている。

博物館はド~ンと奥の方まで続いている。

地面に埋め込まれた線路に沿って歩いて行く。

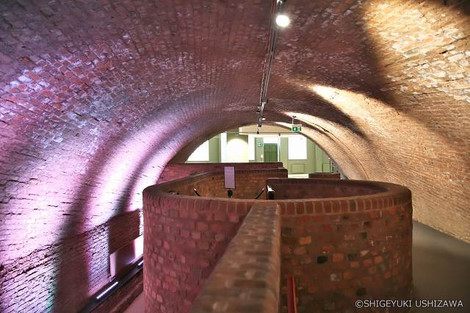

そしてたどり着いたのがコレ。

そしてたどり着いたのがコレ。

世界で最初に2都市間を結んだ鉄道路線「リヴァプール・アンド・マンチェスター鉄道」が1930年に開業したことは前回の記事の冒頭に書いた。

そこで下の写真…「1830 STATION」とあるように、コレはその時の駅そのもの。

「世界最古」の駅だから「世界最初」の駅。

ロンドンにある駅の方が古そうな感じがするけどそうではない。

ロンドンで一番古い駅は「Deptford(デトフォード)」というグリニッチの方にある駅で開業が1836年。

ロンドンの中心では「ロンドン・ブリッジ」駅が一番古くてデトフォード駅におくれつこと数が月、同じ1836年の開業だ。 つまり、ココって「明治村」のようにどこか他の場所から移設したのではなく、反対にこの駅が元からあった場所に博物館を作っちゃったワケよ。

つまり、ココって「明治村」のようにどこか他の場所から移設したのではなく、反対にこの駅が元からあった場所に博物館を作っちゃったワケよ。

線路の脇には倉庫がズラリと並んでいて、原材料、燃料、製品等、ココで荷物を捌いていた。

線路の脇には倉庫がズラリと並んでいて、原材料、燃料、製品等、ココで荷物を捌いていた。

しかし、駅の形なんてモノは200年経ってもそうは変わらないもんですな。

しかし、駅の形なんてモノは200年経ってもそうは変わらないもんですな。

コレより他にやりようがないもんね。 ホームと同じ階にある1等車の乗客のための待合室。

ホームと同じ階にある1等車の乗客のための待合室。

キレイに改装はしてあるものの、暖炉等、当時の設備がそのまま残っている。

当時、汽車は3時間おきに出ていて、発車の時刻まで金持ちの商人、政治家、有名な役者たちはココでくつろいだとさ。

階段を降りたところはチケット・カウンター。

階段を降りたところはチケット・カウンター。

ただし、ココでチケットを買えるのは1等車のお客さんだけ。

チケットを買ったら1等車のお客さんはココで荷物を預けてさっきの上の階の待合室に入って汽車を待つ。

ココは2等車のお客さん用のチケットカウンターがあったところ。

ココは2等車のお客さん用のチケットカウンターがあったところ。

当時はココに階段があってホームに上がれるようになっていた。

カウンター・デスクは取り払われ、キレイなギャラリーになっているけど、昔は汚かったんじゃなかろうか。2等だから。

我々は生まれた時から車や電車があって、乗り物に乗って驚くなんて経験はほとんどないでしょ?

我々は生まれた時から車や電車があって、乗り物に乗って驚くなんて経験はほとんどないでしょ?

せいぜい子供の時ぐらい。

ところが、当時の人たちは、馬が引っ張る以外の乗り物に乗るのは超レアな体験で、蒸気機関の動く音や、猛烈な向かい風、強烈な揺れ、どれもが想像を絶するショッキングな出来事だったらしい。

何せ日本ではまだ寛政年間だからね。

だから、汽車という乗り物にどうやって乗るか…なんてことも知っている人もいなかった。

そこで活躍したのがこの鐘。

コレはリヴァプール・ロード駅で使われていたオリジナル。

カンカンとコレを鳴らして乗客を列車内に誘導した。

駅で使われていた日時計(sundial)。

駅で使われていた日時計(sundial)。

「時は金なり」で、この鉄道が開業したおかげで商人たちはマンチェスターとリヴァプールの間を日帰りで往復できるようになり、一層商売に拍車がかかったのだそうだ。

ところがこの日時計、場所によって時刻にズレが出てしまうため、乗客たちには大変不便だった。

ところがこの日時計、場所によって時刻にズレが出てしまうため、乗客たちには大変不便だった。

マンチェスターでは3時ちょうどなのにリヴァプールでは3時5分だとか…。

そこで鉄道会社は「スタンダード・タイム」というモノを設けて駅ごとに日時計を設置した。

コレは1833年製のマンチェスター用の日時計…ということだと思う。

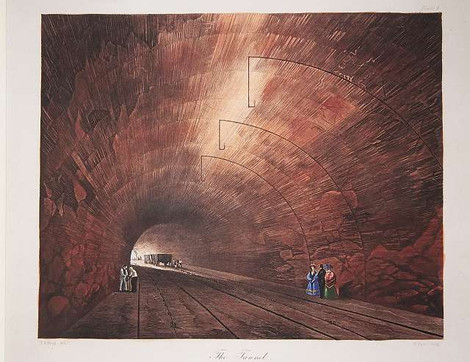

いずれにしても、この日時計の使用は実用的ではなく、長続きはしなかった。 この絵の説明によると、「火薬と人力でリヴァプールの町の下に2kmのトンネルを掘った」っていうんだよね。

この絵の説明によると、「火薬と人力でリヴァプールの町の下に2kmのトンネルを掘った」っていうんだよね。

いわゆる「手堀り」という原始的な工法。

トンネル工事というのは「水との戦い」だから、地盤が岩盤のイギリスではトンネル工事がし易かったのかもしれないけど、コレはロンドンの地下鉄の33年も前だからね。

にわかには信じがたいわ。

駅が大きすぎるのか、展示物が不足しているのか、こんな何にもない部屋もあったな。

駅が大きすぎるのか、展示物が不足しているのか、こんな何にもない部屋もあったな。

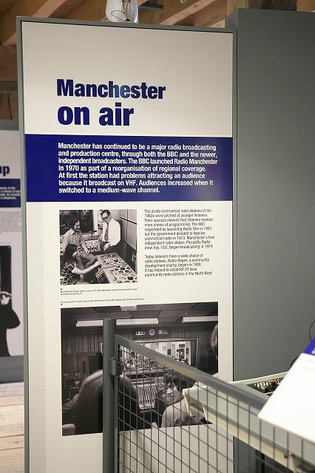

このエリアは放送やオーディオや映像関係の機器の歴史を展示していた。

このエリアは放送やオーディオや映像関係の機器の歴史を展示していた。 コレは1928年、オランダのフィリップス社製の真空管ラジオ。

コレは1928年、オランダのフィリップス社製の真空管ラジオ。

このあたりはBBCの機材。

このあたりはBBCの機材。

後の「BBC GMR」は「BBC Greater Manchester Radio」の略。

カッコいいね、このマイク。

オープン・リールのテープレコーダーなんて久しく見ていないな。

オープン・リールのテープレコーダーなんて久しく見ていないな。

高校の時、ギターのコピーをするために古いデッキを買ったことがあった。

普通にレコードを録音して、回転を遅くして再生するとオクターブ下でユックリ再生してくれるワケ。

確かそれでScorpionsの「The Sales of Charon」をコピーしたわ…ほとんどできなかったけど。

ディメオラはすごくコピーしやすかった。

遅い回転でも音の粒立ちがハッキリして聴こえるのね。

反対にTempestの「Foyers of Fun」にトライしたけどホールズワースは全く聞き取れなかった。

電話関連。

電話関連。 電話を発明したのはグラハム・ベルじゃん?

電話を発明したのはグラハム・ベルじゃん?

さて、どこの国の人でしょう?

答えは「スコットランド」。

訊いたことはないけど、イングランドの人に尋ねたら「UK」って言うかも知れないけど、スコティッシュに訊いたら間違いなく「スコットランド」って答えるハズ。

もちろん我々は「イギリス」っていう認識でOK。

電話のポール。

電話のポール。

今は田舎に行かない限り、イギリスで電柱や電線を見かけることはないが、昔はこんなのを使っていたんだね。

電信柱は電線網を作るのに最も安価な方法だ。

日本は地震があるから電線を地中に埋めることができない。災害時の復旧にも電柱を使用しておくのが一番有利なのだとか…。

「Muirhead-Jarvis Photo Transformer」という機械。

「Muirhead-Jarvis Photo Transformer」という機械。

1950年ごろのモノ。

写真を送受信する機械。

ファックスみたいなモノか。

そんなモノが1950年からあったんだ…どういう仕組みになっていたんだろう?

主に新聞社で使われたようだ。 コレは印刷機のコレクション。

コレは印刷機のコレクション。

活版印刷を発明したグーテンベルグなんてね、「印刷」と言えばドイツだけど、文学の国イギリスも負けちゃいない。

活版印刷を発明したグーテンベルグなんてね、「印刷」と言えばドイツだけど、文学の国イギリスも負けちゃいない。

印刷技術の歴史は聖書普及の歴史だ。

エジソンの蝋管式蓄音機。

エジソンの蝋管式蓄音機。

「National Phonograph Company」というエジソンがらみのアメリカの会社の1905年あたりの製品。

この小型の蓄音機は家庭用としてよく売れたのだそうだ。 SPレコードが出来る前の録音媒体はこの蝋管だった。

SPレコードが出来る前の録音媒体はこの蝋管だった。

コレは何も音溝が入っていない生蝋管。

パッケージがカッコいい。

「Dictapnone(ディクタフォン)」のコレクション。

「Dictapnone(ディクタフォン)」のコレクション。

ディクタフォンはエジソンの蝋管蓄音機の系統の今でいうヴォイスレコーダー。

テープレコーダーが出て来る前の話。

テープレコーダーが出て来る前の話。

この「Stenorete」というドイツ製のディクタフォンは、1950年代にとても人気のある機種だったんだそうです。

1955年頃に生産されたディクタフォン。

1955年頃に生産されたディクタフォン。

これにスタンドとケースが付いていた。

コレはピアノ線を録音媒体にした「ワイヤー・レコーダー」と呼ばれるモノ。

コレはピアノ線を録音媒体にした「ワイヤー・レコーダー」と呼ばれるモノ。

やはり1950年の製品。

ワイヤー・レコーダーが活躍した期間は第二次世界大戦後から1952年までそう長くはなかった。

ヘッドだのピンチローラーだの、今と仕組みは変わらない…というか、今はもうないか!

ヘッドだのピンチローラーだの、今と仕組みは変わらない…というか、今はもうないか! そして、1888年にドイツのエミール・ベルリナーという人が「Gramophone(グラモフォン)」と呼ばれる円盤型蓄音機、すなわちレコード・プレイヤーを発明すると一気に音楽が一般大衆の間に浸透していった。

そして、1888年にドイツのエミール・ベルリナーという人が「Gramophone(グラモフォン)」と呼ばれる円盤型蓄音機、すなわちレコード・プレイヤーを発明すると一気に音楽が一般大衆の間に浸透していった。

1913年にはイギリスの1/3の家庭にグラモフォンがあったというのだからその勢いが窺い知れる。

「グラモフォン」というクラシックのレーベルがあるでしょう?

「グラモフォン」というクラシックのレーベルがあるでしょう?

こういう黄色いタイトルがついたジャケットが目印のドイツのレーベル。

下は下北沢の古本屋で買った私のクラシックの愛聴盤のひとつ、ピエール・ブーレーズ指揮のバルトークの「管弦楽のための協奏曲」と「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」のカップリング盤。

すでに同じ曲が入ったCDを2枚ほど持っていたんだけど、どうしてもこのジャケットのヤツが欲しくて買った。

100円だったし。

このグラモフォンを1898年に創設したのがエミール・ベルリナー。

「グラミー賞」という名前もグラモフォンから来ている。

「グラミー賞」という名前もグラモフォンから来ている。

記念のトロフィはこんなヤツでしょ?

この上に乗っかっているのが「グラモフォン」。

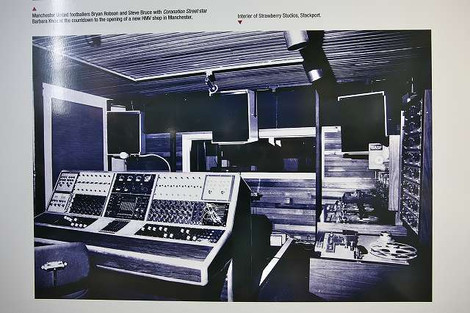

それと上のパネルの下の写真は、おお~!

それと上のパネルの下の写真は、おお~!

ストックポートの「ストロベリー・スタジオ」ではありませんか!

やっぱり「ロンドンから遠く離れた本格的なレコーディング・スタジオ」と紹介されている。

ストロベリー・スタジオ体験記はコチラ

↓ ↓ ↓

【Marshall Blog:イギリスロック名所めぐり】10ccに会いに行く <前編>

【Marshall Blog:イギリスロック名所めぐり】10ccに会いに行く <後編>

テープレコーダー等のオーディオ機器がゾロゾロと展示されていた。

テープレコーダー等のオーディオ機器がゾロゾロと展示されていた。

この辺になるとナンの違和感もないわ。

この辺になるとナンの違和感もないわ。

当たり前すぎて懐かしいとか、珍しいとかいう感情が湧いてこない。