私の萩<後編>

いきなりナンですが…

「ハイジ」といえば「ヤギ」。 そして「ハギ」といえば「ヤキ」…そう、「萩焼」ですな。

そして「ハギ」といえば「ヤキ」…そう、「萩焼」ですな。 私は焼き物についてはカラっきしナニも知らないんだけど、「一楽、二萩、三唐津」とか言うそうで…。

私は焼き物についてはカラっきしナニも知らないんだけど、「一楽、二萩、三唐津」とか言うそうで…。

「一」の楽焼は「千利休」が創案した茶用の焼き物で400年の歴史がある。

「二」に付けた萩焼は「坂高麗左衛門(さか こうらいざえもん)」という朝鮮からの帰化人が初代で、こちらも400年以上の歴史を持っているそうな。やはり優れた茶陶としての評価が高い。

「三」の唐津焼も朝鮮由来でもっと歴史が古く、茶陶に限らず瀬戸物のことを「唐津焼」と言うほどマルチな活躍を見せる陶器。

…なのだそうです。

ところで、ハイジってスイスでしょ?…ということはドイツ語を話すワケだよね。

「グーテンターク、イッヒ・ビン・ハイディ、アインフォフ・ツグライフェン」と、ヨーロッパでは「馬に話しかける言葉」とされている言葉で話をしているのかと思うとチト興ざめだな。

反対に「神様に話しかける時の言葉」はフランス語だそうです…「ジュマペール・アイディ」もおかしいか。

しかし、どうしてあのヤギの名前は「ユキちゃん」なんだろうナァ。

さて、その萩焼から今日はスタート。

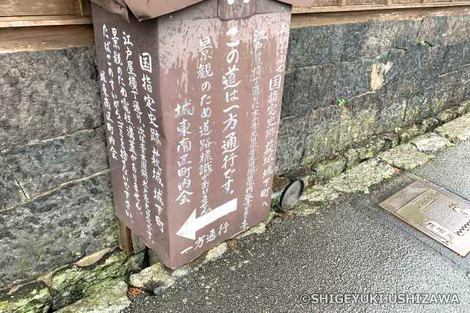

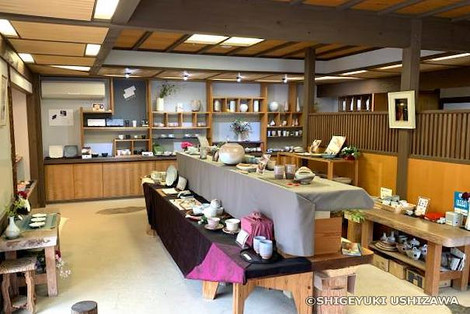

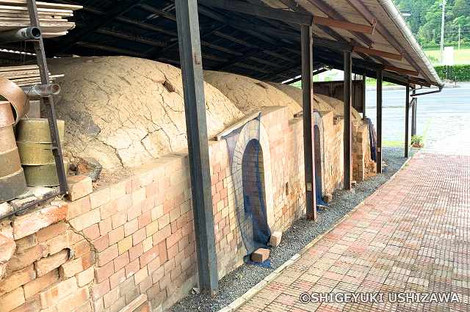

さすが焼き物の町、中心からチョットはずれるとこんな窯を見かける。 こちらは国道191号線沿いの萩焼のお店。

こちらは国道191号線沿いの萩焼のお店。

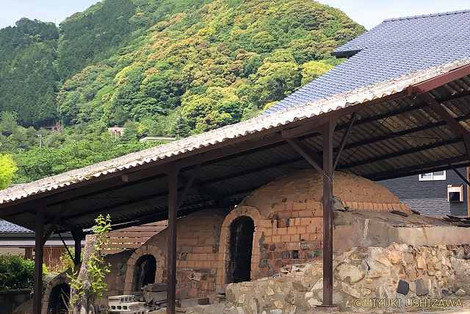

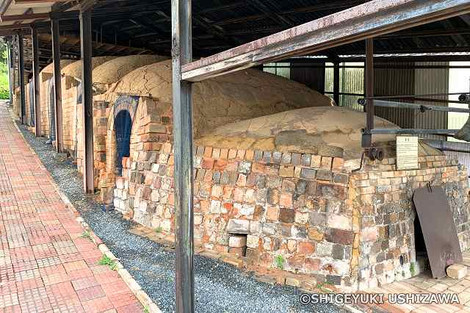

お店の横にある「登り窯」とかいう段々畑みたいな窯が目を惹く。

お店の横にある「登り窯」とかいう段々畑みたいな窯が目を惹く。 チョット高級そうな感じだったので、入りづらかったが、見るだけでも見てみようと暖簾をくぐってみた。

チョット高級そうな感じだったので、入りづらかったが、見るだけでも見てみようと暖簾をくぐってみた。

すると我々でも手の届くような商品もたくさんあるじゃないの。

何より「いらっしゃい!」と出て来てくれた若い女性店員さんが快活で実に気持ちがいい。

「すずちゃんみたいで可愛いね~!」と言うと「イエイエそんな、髪型だけですよ~!」と明るく応対してくれた。

もうコレだけでナニか買ってあげたくなっちゃう。 そのすずちゃんが解説してくれたのは、萩焼のヒビと色について。

そのすずちゃんが解説してくれたのは、萩焼のヒビと色について。

経年変化でヒビが入るのは知っていたが、それは使っているうちに入るものかとばっかり思っていた。

すると「向かって左が新品で~す。右は使い込んだモノで~す。ハイ、新品の方をよ~く見てくださ~い」とすずちゃんが元気よく説明してくれる。

「よ~く見ると細か~いヒビが入っていますでしょう?ここに飲み物がしみ込んで、色がついてヒビが浮かび上がってくるんですよ~」…そういうことか。

不衛生な感じがしないでもないが…。

そして、赤っぽい方が押しなべて値が張る高級品になるそうだ。

と、すずちゃんがニコニコ一緒懸命説明してくれたこともあって何点か頂いて行くことにした。

女も男も愛嬌があるというのは得なものです。 「上にこの窯元で作った作品の展示場があるので、よろしかったら商品を包んでいる間、ご覧になりませんか?」とお誘いを頂いたのでお言葉に甘えることにした。

「上にこの窯元で作った作品の展示場があるので、よろしかったら商品を包んでいる間、ご覧になりませんか?」とお誘いを頂いたのでお言葉に甘えることにした。

登り窯の横を歩いて行く。 左は工房になっている。

左は工房になっている。

アトリエ?

ココで作ったモノをお店に出している…当然か。 少し登って後ろを振り返ると、とてもいい感じ。

少し登って後ろを振り返ると、とてもいい感じ。

イギリスで言えば「Stoke-on-Trent(ストーク・オン・トレント)」ですな。 ストーク・オン・トレントはイングランド中部の焼物の町。

ストーク・オン・トレントはイングランド中部の焼物の町。

「ウェッジウッド」発祥の地ね。

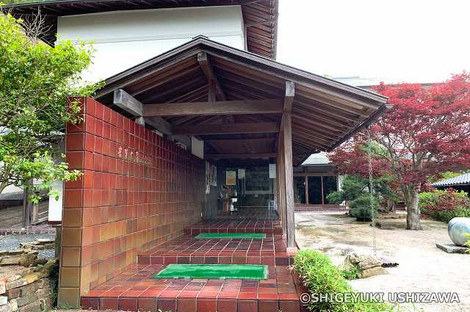

下はその駅。 坂を上り切ったところにあったのはこの建物。

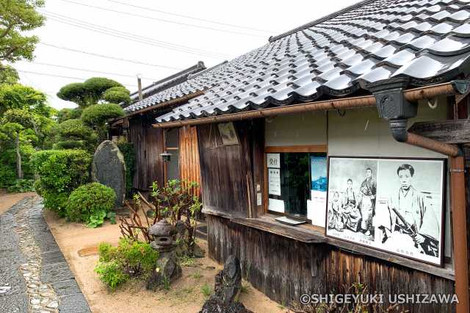

坂を上り切ったところにあったのはこの建物。 「吉賀大眉記念館」なる焼き物の展示館。

「吉賀大眉記念館」なる焼き物の展示館。

こんなモノ何でここにあるのよ?と、我が目を疑いたくなるような立派な施設。

控えめな看板が国道沿いに立っているだけで表からは一切見えない。 「吉賀大眉(よしか たいび)」は1915年生まれの萩市出身の陶芸家。

「吉賀大眉(よしか たいび)」は1915年生まれの萩市出身の陶芸家。

大き目の陶器がトレードマークだった。 私は焼きものが全然わからなくて、大眉のことも存じ上げない。

私は焼きものが全然わからなくて、大眉のことも存じ上げない。

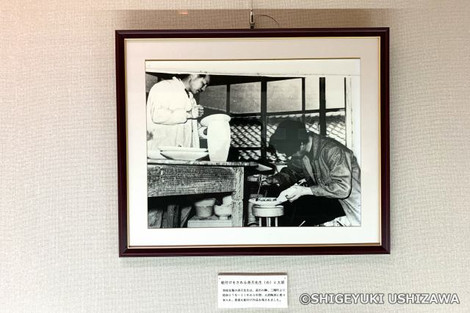

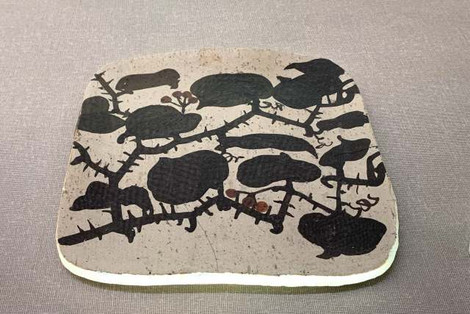

失礼ながらツラ~と拝見していたのだが、下の写真が目に止まった。

左が大眉先生。

そして、右で絵付けをしているのが、ナント「香月泰男(かつきやすお)」だというのだ! 香月泰男は洋画家で、終戦後、ロシア軍の捕虜となりシベリアに数年抑留させられ重労働に苦しんだ。

香月泰男は洋画家で、終戦後、ロシア軍の捕虜となりシベリアに数年抑留させられ重労働に苦しんだ。

その時の過酷な日々を独特な画材と技術を用いて描き上げたのが氏の「シベリア・シリーズ」。

10年以上前、立花隆先生が嗚咽を交えながら香月さんの人生と作品を語ったテレビ番組を偶然見ましてね。

興味を持ってこんな本を読んでみた。 折よく、東京駅のステーション・ギャラリーで回顧展が開かれて観にも行った。

折よく、東京駅のステーション・ギャラリーで回顧展が開かれて観にも行った。

スゴかった。

ヘタな心霊写真よりよっぽど恐ろしい。

囚人のうめき声が聞こえて来るようだった。

こういう絵ね。 帰りがけにとても品の良い女性の係の方と話をした。

帰りがけにとても品の良い女性の係の方と話をした。

私が香月泰男の話を持ち出すと、彼女はすごくビックリしていた。

「『香月泰男』の名前を口にする人なんてまずいませんよ!」というワケ。

そして、大眉との関係を語ってくれた。

香月先生は今の長門市の出身。

2人は東京美術学校(今の東京芸大)の同窓ということでとても仲がよく、しょっちゅう一緒に酒を呑んでいらしたそうだ。

それで、香月先生が大眉先生の作品にこうして絵を描いていたというワケ。 その品の良い係の女性、とても詳しいと思ったら大眉先生のお嬢さんだった。

その品の良い係の女性、とても詳しいと思ったら大眉先生のお嬢さんだった。

お嬢さんといってももうおバアちゃんよ。

ホントに建物が素晴らしくて、そのことを伝えると、「やっぱりわかる方がご覧になるとおわかり頂けるんですね~」…なんて言ってくれたけど、イヤイヤ、全然わかんないってば!

材料の質が高く、意匠もさりげなく、すごく雰囲気がヨカッタので正直にそう言っただけ。

それもそのはず、タイルの1枚1枚まで吟味したものを採用したそうだ。

先生は作品を売り、それで得た資産でこの展示館を造ったというから相場が相当高いに違いない。 そんな建物やら芸大の話をしていたら自然と谷中の「朝倉彫塑館」の話題になった。

そんな建物やら芸大の話をしていたら自然と谷中の「朝倉彫塑館」の話題になった。

早稲田大学の「大隈重信」の銅像を作った彫刻家「朝倉文夫」のアトリエと住まい。

この建物は本当にスゴイからね。

表からはそのスゴさは絶対に想像できない。

彫像も8m大の小村寿太郎像なんてモノが展示してあって驚いた。

その大眉先生のお嬢さんは訪れたことはないが、やはり気になっていていつか行ってみたいとおっしゃっていた。 さて、「私の萩」のクライマックス。

さて、「私の萩」のクライマックス。

残すところといえば…そう、吉田松陰。

も~、ココは「吉田市」に改称した方がいいのではないか?と思うぐらい町中に松陰、松陰、松陰、松陰、高杉、松陰、松陰、松陰、松陰、伊藤、松陰、松陰、松陰なのね。

何せ「ショーインのインショー」がすさまじい。

高校の修学旅行の時にはそんなに松陰松陰してなかったような気もするんだけど…。

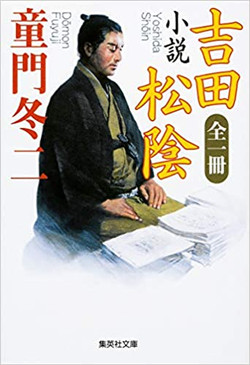

まぁ、こんなこともあろうかと、ココへ来る前に童門冬二という人の『小説 吉田松陰』を読んでおいた。

文庫で600ページを超す大著だ。

ゴメン、途中から2ページ飛ばしの斜め読みにはなったが、とてもいい参考になった。

だってもう~筆致がサ…直截的に「松陰はスゴイ」ということしか書いてないんだもん。

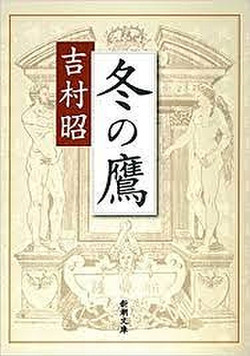

コレ、吉村先生だったら100ページでまとめているのではないかしらん?

ところがこの童門さん、歴史上の人物を描いた作品を中心に膨大な著作があって、かつては美濃部都知事のスピーチライターを務めていたっていうんだよ。

驚いちゃったよ。

でも、この旅のとてもよいガイドブックになった。 では吉田松陰をめぐる旅に出てみましょう!

では吉田松陰をめぐる旅に出てみましょう!

まずは「松陰神社」でしょう。 1907年(明治40年)、松下村塾のOBである伊藤博文他が神社創建を請願したことにより建立された。

1907年(明治40年)、松下村塾のOBである伊藤博文他が神社創建を請願したことにより建立された。

何度も書くけど、ココへ来るのは42年ぶり…全く覚えてないな~。 「明治維新胎動の地」の碑。

「明治維新胎動の地」の碑。

ココから始まったんだよ、維新。 「学びの道」…コレは42年前にはなかった。

「学びの道」…コレは42年前にはなかった。

道の両脇に松陰先生のご箴言がズラリと掲げられている。

ああ、ココを通って間接的に先生の薫陶を受けていれば東大ぐらいは入れたかもな。

イヤ、修学旅行でココへ来ていた時点で手遅れだわ。 「学は人たる所以を学ぶなり」…生きるってナンダっ!?

「学は人たる所以を学ぶなり」…生きるってナンダっ!? これが本殿。

これが本殿。

昭和30年の築造だそうです。 その手前にあるのが松下村塾。

その手前にあるのが松下村塾。 例の世界遺産の一角。

例の世界遺産の一角。 コレは覚えてる。

コレは覚えてる。

「まつしたむらじゅく?」なんてやってたから。

その頃は寝ても覚めてもロックに夢中だった。 松陰先生の門弟のポートレイトがズラリ。

松陰先生の門弟のポートレイトがズラリ。

「幕末オールスターズ」です。

やっぱり伊藤博文はどこへ行っても千円顔だな。 皇太子殿下もお見えになられている。

皇太子殿下もお見えになられている。

当然か…尊攘派の原点だもんね。

大正15年の5月に立てられた記念碑というから、殿下がココへお見えになった7か月後に昭和天皇に即位されているんだ。 松陰先生はペルリに頼んでアメリカへ密航しようとするが失敗。

松陰先生はペルリに頼んでアメリカへ密航しようとするが失敗。

つかまって萩に送還されて入牢。

その後、自宅謹慎させられた場所がこの三畳間だった。

スゲエ本をたくさん読んだんだって。

数か月で1,500冊とか何とか?

しかし、よくそんなに本があったよな。

実は松下村塾というのは松陰先生が作ったモノではないんだよね。

「玉木文之進」という叔父さんがやっていたものを引き継いだ。 境内にはこんな碑も。

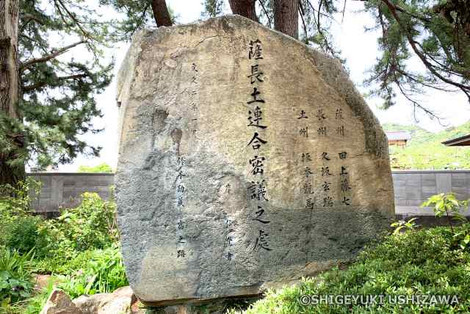

境内にはこんな碑も。

「薩長土連合密義の處」…メンバーは、薩州:田上藤七、長州:久坂玄瑞、土州:坂本龍馬の3名。

岸信介の揮毫だよ。 松陰神社の裏手にチョット上がった田舎に行けばどこにでもあるような道路。

松陰神社の裏手にチョット上がった田舎に行けばどこにでもあるような道路。 そこに玉木文之進の家がる。

そこに玉木文之進の家がる。

例の松陰先生の叔父さんね。

文之進は学識に優れていて、近所の子供を集めて塾としてココで勉強を教えたんだね。

その塾の名前を「松下村塾」といった。 く~、何にもなくて気持ちいいナァ。

く~、何にもなくて気持ちいいナァ。

この年になるとね、東京を離れて空気のいいところへ行くと、肺や鼻が喜んでいるのがわかるんだよ。

ドンドン吸ってやりたくなっちゃう。 そこから一気に山に上がる。

そこから一気に山に上がる。

松陰先生の生家。

ナニも残っていない。 そこには弟子の「金子重輔」を従えた銅像がある。

そこには弟子の「金子重輔」を従えた銅像がある。

1968年に明治維新100周年を記念して建立されたそうだ。

先生が下田でぺリーの艦隊を見つめているところだそうです。

金子重輔は松陰先生に従って一緒に黒船でアメリカへ密航しようとした人。

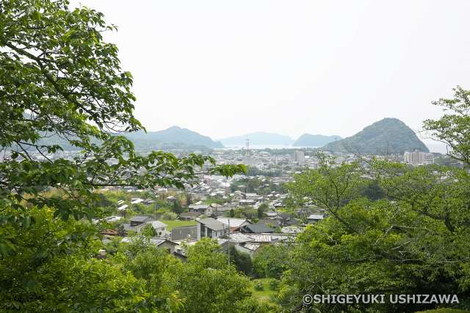

後でもう1回出て来ます。 先生がご覧になっている景色はこんな。

先生がご覧になっている景色はこんな。

下田のそれとはエラく違うけどキレイだった。 その横には吉田家の墓所。

その横には吉田家の墓所。 松陰先生は「安政の大獄」で小伝馬町の牢屋敷に投獄され、安政6年(1859年)に斬首された。

松陰先生は「安政の大獄」で小伝馬町の牢屋敷に投獄され、安政6年(1859年)に斬首された。

30歳だった。

首切り役は「首切り浅」の異名を取る山田浅右衛門。

刑を執行したのは小伝馬町の牢屋敷。

今は下の写真ように公園になっている。

浅右衛門他その場に居合わせた役人は、その時の松陰先生の態度に胸を打たれたという。

全く取り乱すことなく、悠々と歩み出て役人たちに「ご苦労様」と言って端座したというのだ。 その後、亡骸は小塚原(今の南千住)に埋められ、高杉晋作らがそれを掘り起こしに行った。

その後、亡骸は小塚原(今の南千住)に埋められ、高杉晋作らがそれを掘り起こしに行った。

そして、一時的に回向院という小塚原で処刑された人たちを葬る寺に預けた。

その時の墓がコレ。

墓碑銘は「松陰二十一回猛士墓」となっている。

その4年後、長州藩士らによって、現在の世田谷区若林にあった長州藩主毛利家の別宅の地に改葬された。

それが今の東京の「松陰神社」。 そして、下が萩にある松陰先生の本当のお墓。

そして、下が萩にある松陰先生の本当のお墓。

帰って来たんだね~。

といっても、松陰の百ケ日に遺髪を埋めて作ったモノだそう。

やはり墓碑銘は「松陰二十一回猛士墓」。

コレは松陰の号で、「人生21回、猛を奮って大事をなさん」という意味なのだそうだ。

何で21回も…?

パズルになっているそうですよ。

吉田の「吉」を分解すると、「十」と「一」と「口」になるでしょ?

同じことを「田」でやると、「十」と「口」になる。

数字の方を全部足すと10+10+1で21。

一方、「口」をふたつ重ねると「回」でしょ?

だから「二十一回」なんだって…お後がよろしいようで。 墓前には門人であった前原一誠、久坂玄瑞、品川弥二郎、伊藤博文、高杉晋作らが寄進した石の水盆、花立、燈籠が並んでいる。

墓前には門人であった前原一誠、久坂玄瑞、品川弥二郎、伊藤博文、高杉晋作らが寄進した石の水盆、花立、燈籠が並んでいる。 高杉晋作の顕彰碑もココにある。

高杉晋作の顕彰碑もココにある。 ハイ、市街地へ降りて来ました。

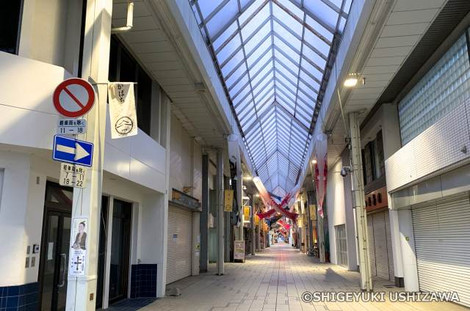

ハイ、市街地へ降りて来ました。

何の変哲もない住宅街の通り。 前にも書いた通り、吉田松陰は実地で見聞を広めようと、浦賀にやって来たペリーに頼んでアメリカへ密航しようとしたが、あえなく失敗。

前にも書いた通り、吉田松陰は実地で見聞を広めようと、浦賀にやって来たペリーに頼んでアメリカへ密航しようとしたが、あえなく失敗。

一旦小伝馬町に投獄された後、萩へ送還された。

この辺りのことは吉村先生の『黒船』に少し詳しく書いてある。

『黒船』はペリー来航時に通詞(通訳)を務めた堀達之助の生涯を描いた一作。

当然メチャクチャ面白い。 そんな住宅街の通りにボコっと現れるのがコレ…「野山獄」という松陰が密航失敗後、萩に送還されて投獄された牢獄の跡。

そんな住宅街の通りにボコっと現れるのがコレ…「野山獄」という松陰が密航失敗後、萩に送還されて投獄された牢獄の跡。

こんなところにあったんだ! <前編>で紹介した「十一烈士」の処刑もココで行われた。

<前編>で紹介した「十一烈士」の処刑もココで行われた。

その真向いにあるのが「岩倉獄」。

その真向いにあるのが「岩倉獄」。

コレも牢獄。

同じ罪人でも身分が高かったり政治犯だったりすると「野山獄」へ入れられた。

学識人の先生は野山獄。

一方、松陰に従って浦賀へ行った弟子の金子重輔は、残念ながら身分が低かったので普通の罪人が入れられるこっちの「岩倉獄」に投獄された。

ものすごく待遇が異なっていた。

入ったことはないけど、今の刑務所は「罰」というよりも「更生」を第一義にしているらしいんだけど、江戸時代の牢獄は完全に「罰」を与えるところだった。

だから身体がよっぽど丈夫でないとすぐに獄死してしまう。 そんなだから、重輔もこの岩倉獄で死んでしまった。

そんなだから、重輔もこの岩倉獄で死んでしまった。

そこで「金子重輔君絶命之處」という碑が建てられている。

揮毫は元総理大臣の田中義一。 ドンドン行くよ~!

ドンドン行くよ~!

コレは滞在2目のようす。

も~雨がどうにもならない。

「濡れない場所」ということで「萩博物館」に入る。 入った途端、「紙芝居が始まりますので見て行ってくださ~い!」とガンガンすすめられたので休憩がてら見てみることにした。

入った途端、「紙芝居が始まりますので見て行ってくださ~い!」とガンガンすすめられたので休憩がてら見てみることにした。

お題は…「吉田松陰」。

またか…。

開口一番、紙芝居士(博物館の方)がこうおっしゃる。

「私たち萩の人間は~、『吉田松陰』などと呼び捨てにすることは~、絶対にありませ~ん!

か~な~ら~ず~、『松陰先生』とお呼びしま~す」

そんなに偉い人が郷土にいらっしゃるなんて羨ましいナ。

じゃ、こっちは明日から「勝海舟先生」かぁ?

おとなしく見ていたんだけど、途中で携帯が盛大に鳴ってしまって逃げるようにして途中で出て来ちゃった。

もちろん、終演後に紙芝居士の方に謝りに行きました。

1回だけ書きます。

1回だけ書きます。

「明治維新」という革命はアメリカの戦争映画と同じで、倒幕派から語られることが圧倒的に多いけど、幕府側の人たちがどんなことをされたのかも知っておく必要があると思います。

ココは東京の谷中。

このネコとメンチで有名な「谷中ぎんざ」は観光客で常時往来が絶えない。 その端の「夕焼けだんだん」と呼ばれる坂を上ったところの左側に「経王寺(きょうおうじ)」という寺がある。

その端の「夕焼けだんだん」と呼ばれる坂を上ったところの左側に「経王寺(きょうおうじ)」という寺がある。 その山門。

その山門。

穴が開いてるでしょう? こっちも。

こっちも。

これらは長州の皆さんに開けて頂いた風穴です。

彰義隊が寛永寺から逃げこんで来た幕府軍の連中を追いかけて来て銃を撃ちまくったんだね。 こっちはもっとスゴイ。

こっちはもっとスゴイ。

幕府軍の総本山、上野の東叡山寛永寺の入り口にあった門。

いわゆる「黒門」。 穴だらけ。

穴だらけ。

彰義隊の遺体はこの「円通寺」で火葬された。

その関係で黒門が彰義隊の墓とともにここに残されている。

こういうのは戦争だから仕方ない。 しかし、会津藩なんかはこんなもんじゃとても済まされなかった。

しかし、会津藩なんかはこんなもんじゃとても済まされなかった。

少なくとも松陰先生が生きていればその蛮行を許さなかっただろう。

だから会津の人は「維新」とは言わず、今でも「戊辰」という言葉を使う。

このことは松平容保のひ孫さんがそうおっしゃっていたのを実際に聞いたことがある。

こういうことを知っておかないと。

歴史というモノは絶対に裏表を見る必要があるからね。

吉村先生の最晩年の長編力作『彰義隊』なんてのを読んでみるとよろしい。

人間何事も勉強ですから。 最後…雨はヒドくなる一方だし、クタクタになっちゃったしで、もう切り上げようかと思ったんだけど、もう一か所寄ることにした。

最後…雨はヒドくなる一方だし、クタクタになっちゃったしで、もう切り上げようかと思ったんだけど、もう一か所寄ることにした。

割引券もあったし、「アレだけ見て帰ろう」と家内がプッシュしてくれから。

そして、どうにかやって来たのが、前日に聖火リレーのイベントを開催した萩中央公園の隣にある「明倫学舎」。 元々ココには水戸藩の「弘道館」や岡山藩の「閑谷黌(しずたにこう)」と並ぶ「日本の三大学府」のひとつ「明倫館」があった。

元々ココには水戸藩の「弘道館」や岡山藩の「閑谷黌(しずたにこう)」と並ぶ「日本の三大学府」のひとつ「明倫館」があった。

そういえば、去年水戸に行った時もメンドくさくなってしまって「弘道館」を見なかったんだよね。

要するに「明倫館」は長州藩の藩校ね。

吉田松陰をはじめ、井上馨、桂小五郎、高杉晋作、長井雅楽等、み~んなココで学んだ。

吉田松陰をはじめ、井上馨、桂小五郎、高杉晋作、長井雅楽等、み~んなココで学んだ。

乃木希典もOBだって(乃木将軍については吉村昭の『海の史劇』という本を読むべし)。 で、この建物が明倫館の跡というワケではなくて、その後同じ場所に立てられた「明倫小学校」だ。

で、この建物が明倫館の跡というワケではなくて、その後同じ場所に立てられた「明倫小学校」だ。

何とも美しい建物だこと!

ものすごくキチンと手入れがしてある。

というのは、国の登録有形文化財に指定されているこの小学校の建屋を新しい観光施設として2年前にオープンさせたばかりなんだって。

いいね~、アメリカの空襲も大地震もなかったら…残っていさえすればこうして何とでもできるんですよ。

明倫館当時のモノも残っている。

明倫館当時のモノも残っている。

この「観徳門」と呼ばれる孔子を祀った聖廟の前門。 「有備館」と名付けられた剣術と槍術の稽古場。

「有備館」と名付けられた剣術と槍術の稽古場。

それとコレ。

それとコレ。

向かって左の碑は明倫館が出来て21年目の1741年に毛利家六代目当主の「宗広」が創立の由来を伝えるために立てたモノ。

右は嘉永2年、ペリーがやって来る4年前の1849年、十三代藩主敬親が「新明倫館」の開校を記念して建てたモノ。

コレも亀趺(きふ)の上に建てられていた。

スゴイね、どれも大切にしてください。 現存する日本最大の木造校舎とだけあってデカい!

現存する日本最大の木造校舎とだけあってデカい!

こういうのが2棟あるんだから。

私は小学校2年までこういう木造校舎だったな。

トイレが汚くてすごくイヤだった。

当然汲み取り式だった。

教室が売店やカフェになったていたり、ビデオの上映室になっていてオモシロイ

ビデオは当然「維新モノ」ね。

「世界遺産ビジターセンター」なんてのもあったりするが、土台観光客を集めるための施設の感は否めない。

それなのにナゼ私がこんなに丁寧に案内しているか…。 コレを紹介したかった。

コレを紹介したかった。

マジでブッたまげた!

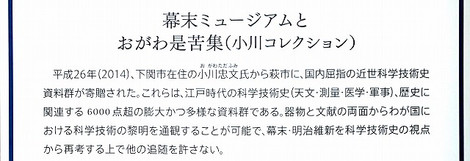

小川忠文さんという幕末の品々を6,000点以上個人的に蒐集していらっしゃる方のコレクション。

文献が大半らしいが、グッズもスゴイ。

シャレで「是苦集(これくしゅう)」なんて名付けていらっしゃるが、トンデモナイ。

こんな人がいらっしゃるなんて!…なんでテレビで全国的に紹介しないんだろう?

それぐらいの価値は十二分にあると思う。

でも小川さんは下関の方なんだって。

しかし、萩が幕末の倒幕活動の発祥地でもあり、中心地でもあったということで何百点かを市に寄贈したそうだ。

とても上手に展示してあって、コレは「萩市の新しい自慢」と認識してもいいんじゃないの?

日本の博物館/美術館はイギリスと違って残念ながら見学者に写真を撮らせないのが大きな難点。

なので、インターネットの写真を拝借してそのスゴさを紹介しておく。

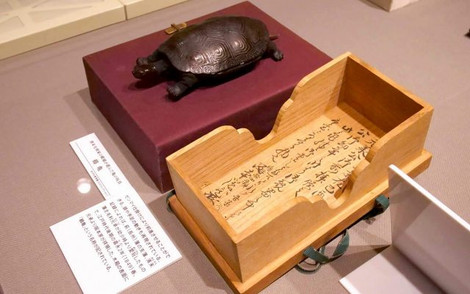

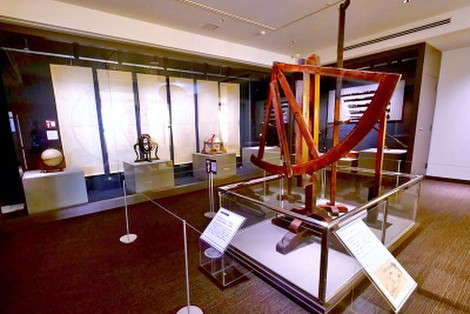

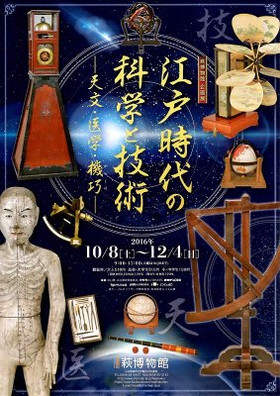

コレクションは「天文」、「機械」、「医学」の3つのカテゴリーに分けて展示されている。

「機械」というのは「からくり」のことね。

「機械」というのは「からくり」のことね。

例えばこの江戸時代の扇風機とか時計とか。

長州の支藩の殿さまが遊んだゼンマイ仕掛けの亀。

長州の支藩の殿さまが遊んだゼンマイ仕掛けの亀。

『なんでも鑑定団』に出品され、100万円の予想をしたところ200万円の値がついたそうだ。

鑑定団といえば…昔の仕事の取引先に骨董コレクターの方がいて、蔵の中から出て来たシャリアピンのSP盤を見てビックリ。

何とシャリアピン自身のサインが入っていたのだそうだ。

そこでそのSP盤を鑑定に出した。

「シャリアピン」というのは、20世紀前半に活躍したオペラの歴史において最も重要な歌手とされるロシア人。

「シャリアピン・ステーキ」ってあるでしょ?

アレはこの人が来日した時に宿泊先の帝国ホテルのシェフが考案したメニューなんだよ。

シャリアピンは当時歯を悪くしていて、肉を食べるのが大義になっていたので、シェフは肉を柔らかくするために、まずたたいて伸ばし、タマネギのみじん切りに漬け込んで焼いたのがシャリアピン・ステーキ。

名前はよく聞くけど、日本でしか通用しない料理名だそうです。

で、そのSP盤、結構いいお値段が付けられた。

でも、あのテレビで提示している値段というのは、鑑定士が買い取る値段ではなくて、「もし買い取ってアナタが売るとしたらサァいくら」という骨董品屋の利益含みの値段らしい。

だから結構無責任と言えば無責任な値段なんだって。

展示室ではからくりが動くビデオを上映していて、どのアイテムも完動品で驚いてしまった。 さぁ、私が燃えたのはココから。

さぁ、私が燃えたのはココから。

「天文」のところ。

ボランティアのガイドのおジイさん、よせばいいのに「伊能忠敬」の話を切り出して来た。

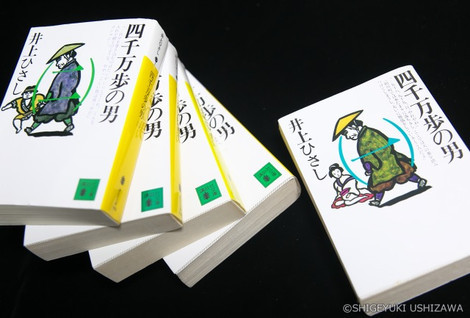

おいおい、ウチでは伊能忠敬のことを「伊能勘解由」とか「推歩先生」とか呼んでいるんだぜ。

ま、井上ひさしの『四千万歩の男』を読んだだけなんだけどサ。 伊能忠敬が使っていた測量機器そのものが置いてあるワケではないんだけど、同じ型のものがズラリと展示してある。

伊能忠敬が使っていた測量機器そのものが置いてあるワケではないんだけど、同じ型のものがズラリと展示してある。

そのどれもがピッカピカなんよ。

他にも地球儀だの遠眼鏡(望遠鏡)とか。

おジイさんが伊能忠敬の生涯を説明しようとしてくれるんだけど、コッチは黙っていられないじゃない?

「養子なんですよね」とか「千葉の佐原の出身なんですよね」とジャブを入れてみるが、おジイさんヘッチャラ。

私の話は一切受け付けず勝手にガンガン説明しちゃう。 「千葉の佐原に行きますとね、伊能忠敬の博物館があるんですよ」

「千葉の佐原に行きますとね、伊能忠敬の博物館があるんですよ」

「ハイハイハイハイ、行きました、行きました。すごくヨカッタです」 「伊能忠敬は日本の地図を…」

「伊能忠敬は日本の地図を…」

「ハイハイハイハイ、自分では完成していないんですよね。弟子たちが長屋を借り切って巨大な地図を清書したんですよね」

下は伊能勘解由と私。 「その弟子は…」

「その弟子は…」

「ハイハイハイハイ、高橋景保ですよね」

「景康はシーボ……」

「ハイハイハイハイ、シーボルト事件ね」ってな調子だったんだけど、ガイドのおジイさんビクともしない。

仕方ないので、必殺ワザを繰り出してみた。

「伊能忠敬は自分が死んだら師匠の高橋至時の隣に埋葬してくれって遺言したんですよね。それが幡随院長兵衛なんかも埋葬されている浅草の源空寺。

へへへへへ、実はその墓はウチのすぐそばなんですよ」とやってみた。

おジイさん、やっぱり人の話を全く聞いていませんでした。

コレがその伊能忠敬のお墓。

なんか、今回「歴史特集」というより「墓特集」になっちゃったな。 アレ?おジイさんいなくなっちゃった?と思っていたら、ナント、もう次の部屋に先回りして待ち伏せしてた!

アレ?おジイさんいなくなっちゃった?と思っていたら、ナント、もう次の部屋に先回りして待ち伏せしてた!

「ハイ、次はですね~」なんて用意しちゃってる。

だ~か~ら~、頼んでない!っつ~の!

次は「医学」のコーナー。

ココも面白かった。 江戸末期の手術器具やら体温計やらの展示。

江戸末期の手術器具やら体温計やらの展示。

ガイドのおジイさん、またやっちゃった。

ナント「腑分け」の話をし出したのだ!

腑分けというのは人体解剖のことね。

何でも日本で最初の解剖は萩で行われたとか…。

そうかな~。

私の認識と違うなんだよな~。

吉村先生の『事物はじまりの物語』という「日本で最初の〇〇」を集めた本の巻頭にある「解剖」というパートを読むと、「日本で最初の解剖が行われたのは宝暦4年(1754年)」のことで、京都において山脇東洋によって執り行われた…とある。

それまではカワウソを使って研究していたらしい。

京都所司代に東洋の弟子たちが申し出て罪人の死体を使って解剖する許可を得て実現した。

自分たちでは死体に触れないんだけどね。

役人がハラをかっさばいて、中を医者に見せるというやり方。

「チョットそこんとこ、どうなってんの?そこそこ、肝臓のこっち方!」なんてやっていたのだろう。 その17年後、江戸の小塚原で「杉田玄白」、「前野良沢」、「中川淳庵」らが解剖を実施し、それを本にした。

その17年後、江戸の小塚原で「杉田玄白」、「前野良沢」、「中川淳庵」らが解剖を実施し、それを本にした。

それが有名な『解体新書』。

下はその腑分けが行われた南千住の回向院。

松陰先生の遺墳があるところね。

他にも「橋本佐内」、「雲井龍男」、「鼠小僧津次郎吉」、「高橋お伝」、「カール・ゴッチ」なんかの墓もココにはあるんよ。 『解体新書』はベストセラーとなり玄白は莫大な印税を手にして億万長者となった。

『解体新書』はベストセラーとなり玄白は莫大な印税を手にして億万長者となった。

この辺りのことは『冬の鷹』という本をどうぞ。 その後、腑分けが頻繁に行われるようになり、日本の医学は急速に進化した。

その後、腑分けが頻繁に行われるようになり、日本の医学は急速に進化した。

ところが脳の研究は一向に進まなかったらしい。

というのも、腑分けに供される死体は斬首になった罪人のモノばかりであったため、頭が身体にくっ付いていなかったから。

明治2年には吉原の女郎で梅毒を患い余命幾ばくもない、「みき」という女性が死後に自分の身体を解剖に供して欲しいと自ら願い出て、コレが日本の篤志解剖第一号となった。

普通、吉原の女郎は命を落とすと南千住に今でもある浄閑寺というとろにポイと投げ捨てられて終わりだったが、死骸を解剖に供すればねんごろに弔てくれるという処置を期待してのことだった。

その後も医学の進歩を期して、解剖は東京医学校(後の東京大学医学部)で盛んに行われるようになった。

そうした解剖に協力した方々を慰霊するために東京大学が谷中霊園に建立した慰霊塔が下の写真。

…という話をしても、例によっておジイさんヘッチャラどころか、「あ、もう時間ですね。別の担当の部署に行かなきゃ」と言ってサッサと姿を消しちゃった!

萩のガイドさんは<前編>で紹介した伊藤博文の生家の方とか、押しが強く、なかなか人の話を聞いてくれないね…でもとても親切でオモシロかったよ。

他にも鍼灸のツボを表した人形…

木でできた入歯やら。

木でできた入歯やら。

小川さん、一体どこでこんなもん探してくるんだろう?

数年前には萩博物館で期間を設けて小川コレクションの特別展も開催していたようだ。

さっきのおジイさんに訊くと、この明倫学館を作ったはいいが、「展示すべき中身がない」ということで小川さんの協力を仰いだということもあったらしい。

それがこうして常設展になり、いつでも、誰でも見れるようになったのは素晴らしいことだ。 他にもスゴイのよ。

他にもスゴイのよ。

銘板を見るとほとんどすべてに「小川コレクション」と入ってる。

「ミニエー銃」とか「ゲベール銃」とか、幕末の戦争ものの小説でしか目にしない名前のホンモノがゴロゴロしてる。 大砲や砲弾…

大砲や砲弾… 夥しい数の陣笠。

夥しい数の陣笠。

とにかく素晴らしいのがその保管の状態。

全てがピカピカで「ああ、ココが取れちゃってるのが残念だね~」なんて不完全なアイテムがまずない。 こうなると気になるのが、小川さんのお姿。

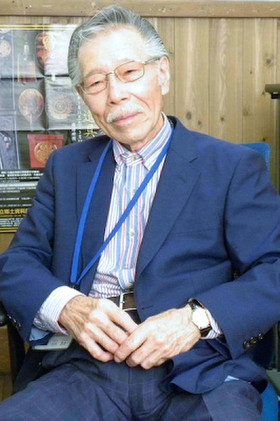

こうなると気になるのが、小川さんのお姿。

現場には一切写真が展示していなかったのでインターネットで捜索してみた。

こんな方…おお、いかにもジェントルマン!

相当な資産家なんでしょうネェ。

そうでなければこんな貴重品をドッカンドッカン手に入れられるハズがない。

でも、一番不思議なのは、この膨大なコレクションを一体全体どこにどうやって保管していたのだろうか…。

小川さんはご自分で「是苦集」なんておっしゃているが、コレ…周りの人が一番「苦」なんじゃないかしら! ココに何時間いたかナァ?

ココに何時間いたかナァ?

萩にいらっしゃるチャンスがあれば絶対にこの小川コレクションは見ておくべし!

だいたいね、こんなスゴイものは国なり都なりが金を出してそれなりの施設を作って東京で展示するべきだよ。

もちろんもっとたくさんの人に見てもらうためにね。

そうすれば海外の人に見てもらえるチャンスも増えるだろう。

そしてキチンと保管して子孫に受け継いでいくべきよ。

日本人は本当にこういうことに関する感覚があまりにも鈍い!

自分たちの歴史なのに!

イギリス人なら間違いなくそうしてるよ。

何なら大英博物館に寄贈した方がいいかもよ。

本当は足を延ばして石見銀山でも見学してから羽田に戻ろうと思っていたんだけど、<前編>の冒頭に書いた通り夕方の便がすべて休航ということで滞在3日目の朝、空港を発たざるを得なかった。

本当は足を延ばして石見銀山でも見学してから羽田に戻ろうと思っていたんだけど、<前編>の冒頭に書いた通り夕方の便がすべて休航ということで滞在3日目の朝、空港を発たざるを得なかった。

あ~、今回もとても素晴らしい「田川旅」だった。

ヒロアキくん、美瑞穂さん、どうもありがとうございました!

☆★☆★☆★☆★☆★☆おまけ★☆★☆★☆★☆★☆★

コロっと忘れていたんだけど、楽屋でヒロアキくんの出番を待っていた時、フト思い出した。

それは「どんどん」といううどん屋。

10年チョット前、Marshallコレクターの竹谷さん(現Marshall Museum館長)を訪ねて熊毛郡田布施にお邪魔した時、同氏からこのうどん屋を教わった。

「おいしいな~!」と思ってね~。安いし。

いい感じのおダシとつるつるでコシのある麺。

何よりアツアツなのがうれしい。

昨年、高松へ行って讃岐うどんをいくつか食べて来たけど、ん~、ゴメン、ナント言われようと私は「どんどん」の方がいい。

その後、田布施やかつてMarshallミュージアムがあった柳井へお邪魔するたびに「どんどん」のうどんをおいしく頂いた。

今回その大切な「どんどん」をスッカリ忘れていたのだ。

で、楽屋で「どんどん」のことを思い出してそんな話をすると、ヒロアキくんのビデオを撮っている木ノ切さんが「『どんどん』は確か本店が萩のハズですよ」と教えてくれた。

それじゃ~!ということで、本店ではなかったんだけど、美瑞穂さんが教えてくれたホテルと会場の途中にあるお店に食べに行った。

天ぷらうどん…やっぱり美味しいんだよね。

天ぷらうどん…やっぱり美味しいんだよね。

丸亀とか花まるみたいなお盆を持って移動する学食スタイルではなく、完パケ品を出してくれる。

チョッ~トだけ甘いおダシがたまらなく美味しい。

血圧のこともあるので全部飲み干すような無茶はしないが、ゴクゴクいけちゃう。 店内もいい感じ(…に見えて来る)。

店内もいい感じ(…に見えて来る)。

そして、思うのは「ああ~、東京に『どんどん』があればどんなにシアワセか…」。

そこでイチかバチかインターネットで調べてみた。

キーワードは「どんどん・うどん・東京」だ。

するとすぐに出て来た。 「箱崎TCAT店…フムフム。

「箱崎TCAT店…フムフム。

住所は…ナニナニ…中央区…箱崎町…?」

オイ、チョット待てよッ!

ナントそこは、以前勤めていた会社の事務所のそばで、お昼にさんざん食べに行っていたお店だった!

なんだよ~、アレ「どんどん」だったのかよ~!

全く気が付かなかった。

ナゼなから…山口の方が格段においしいから。

と思って、それを確かめに早速行って来た。 メニューは公平を期して天ぷらうどんだ。

メニューは公平を期して天ぷらうどんだ。

ちくわもプラスした。

結果!

コリャ同じ味だわ!

でもやっぱり山口で食べた時の方が絶対おいしい感じがするんだよナァ。

ひとつにはこの東京の店は丸亀みたいな学食スタイルだということ。

もうコレで味が丸亀ってしまう。

もうひとつは山口県の風土や人のあたたかさがそう感じさせるのかな…ナンチャッテ。

最後までご高覧頂きありがとうございました。 (一部敬称略 2021年5月14~15日 山口県萩市にて撮影)

(一部敬称略 2021年5月14~15日 山口県萩市にて撮影)