イギリス紀行2019 その4 ~ パブがスキ!<前編>

今日はパブの話。

もう好きで、好きで…。

ステキなパブでおいしいエールをキメ込むのはイギリスに行く大きな楽しみのひとつなのだ。

昨日たまたま、ビール好きを自称するイギリス人に銘柄を知らせないで日本とイギリスのビールの飲み比べをさせるというテレビ番組を見た。

結果はどうだったか…アララ、日本ってスゴイ!

ビール大国のイギリス人が日本のビールの方がおいしいってよ!

そんなバカな!

そんなウソをついて一体どうなるって言うのよ?!…宣伝になるんだね。

あんなことをしていたんじゃテレビなんて見なくなってくるよな~。

その試飲に供された日本のビールは「<香る>エール」という、青い缶に入った普通のビールを「エール」と称する珍なるモノ。

私がビールを飲む時は「一番安全」とされているこの青い缶のメーカーのモノを買うようにしていて、その「<香る>エール」を飲むことがマァ多い。

でもアレが「エール」だと思って飲んだことは一度もなくて、どうやって飲んでいるかというと、毎回「コレは断じてエールではない!」と文句を言いながら飲んでいるのだ。

そう、コレは上面発酵させて作る、イギリス人が知っているエールとは絶対に違うモノだ。

さもないと私がイギリスへ行く度に歓喜の涙を流しながら飲んでいる「エール」は、「エール」ではない…ということになる。

あの青いヤツは普通のラガー・ビールだよ。

「エール」というのは名前だけ。

アレが「イギリスでエール」だと思い込んで、どこでもいいからロンドンのそこら辺のパブに入って「エール」を注文して飲んでごらん。

知っている「エール」と全く違うモノが出て来るから。

ウチの社長もそうだけど、イギリス人は日本のビールなんかを喜んで飲むことなんてまずないって。

それぐらい違う。

でもイギリスの名門ブランド「London Pride」を作っているFuller'sは今ではアサヒの資本だからね。

この話は、今回ソーホーでオモシロいモノを見つけたので後日Marshall Blogで取り扱う予定。

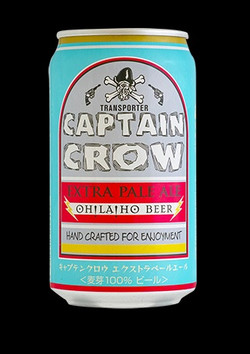

さて、コレは前の会社の同僚に教わったのだが、今のところ市販のビールで一番イギリスで飲むエールに近いと私が思うのは長野の東御市(こんなの私が長野に住んでいた頃はなかった…「東部町」と「北御牧村」と呼んでいた)にある「OH!LA!HO BEER(オラホビール)」というところが作っている「Captain Crow」というペール・エールかな?

ついでとは言え、好きが昂じて長野の物産館まで行ってしまった。

さて、オックスフォードからの帰り道、ルートを変更してたどり着いた「Temple(テンプル)」駅。

さて、オックスフォードからの帰り道、ルートを変更してたどり着いた「Temple(テンプル)」駅。

「Temple」というのは「寺」という意味ではない。

近くに「セントポール大聖堂」があるから「寺」なのかと勝手に思っていたけど、考えてみれば「Cathedral」は「寺」じゃないもんね。

この駅名は近くに「Temple Church(テンプル教会)」があり、このエリアが「The Temple」と呼ばれていることから。

テンプル教会はテンプル騎士団が作った教会…とやっていくとまたとんでもなく紙幅を要してしまうのでココでやめる。

正直勉強不足でよくわからんのよ。

でも、面白そうなので勉強して今度はテンプル教会を訪ねてみることにしよう。

とにかくテンプル駅のホームの時計がカッコいいのだ!

コレね。

コレね。

ロンドンの地下鉄の駅でよく見かける迷路みたいなヤツ。

また別の回に出て来ます。

地上に出る。

地上に出る。

コレで夜の7時半ぐらい。

道の突き当たりの向こう側はテムズ川。

街中のパブは仕事がえりの紳士淑女でどこもイッパイだ。

街中のパブは仕事がえりの紳士淑女でどこもイッパイだ。

コレは「Wine Bar」となっているからパブじゃないのかな?

あのね、パブのようなルックスでパブじゃない店っていうのがあって、値段がゼンゼン違うのよ!

コレは後日Marshall Blogの『名所めぐり』でやります。

ロンドンの東のエリア、The Cityは街が古いため、歴史感丸出しのステキなルックスのパブがゴロゴロしている。

ロンドンの東のエリア、The Cityは街が古いため、歴史感丸出しのステキなルックスのパブがゴロゴロしている。

このハーフ・ティンバー風の「The George」というパブは、オリジナルが残ってるわけではないにしても開業が1723年だという。

関東大震災の200年前からやってることになる。

その並びにある「Twainings」。

その並びにある「Twainings」。

あのトワイニング。

トーマス・トワイニングが1706年に世界で最初の紅茶のお店を出したのがコレ。

奥に紅茶の博物館なんてのが併設されている。

現在、トワイニングスは「Associated British Foods(アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ)」という企業グループの傘下に入っている。

現在、トワイニングスは「Associated British Foods(アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ)」という企業グループの傘下に入っている。

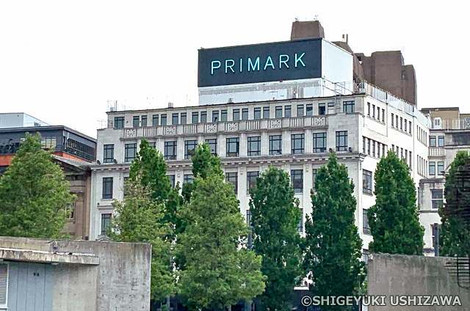

ナント「PRIMARK(プライマーク)」もこのアソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズのメンバーなのだそうだ。

ナント「PRIMARK(プライマーク)」もこのアソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズのメンバーなのだそうだ。

プライマークはイギリスのユニクロみたいな衣料品のチェーン店。

コレがですね~、生半可な安さではないのよ。

今回の旅で何回もプライマークに助けてもらった。

この話はまた別の機会に。

もしプライマークがイギリスと同じ価格体系で日本に上陸してきたらユニクロは間違いなくハラホロヒレハラでしょう。

イギリスにはユニクロが進出してるんだからプライマークも日本に出店すればいいのにナァ。 こんな細いビル。

こんな細いビル。

どうやって建てたのかネェ。

「The Royal Courts of Justice」…つまり「王立裁判所」。

「The Royal Courts of Justice」…つまり「王立裁判所」。

オープンは1882年、ヴィクトリア女王の時代。

また時計が立派だこと!

また時計が立派だこと!

やっぱり「世界標準時」の国だからかね?

王立裁判所の前の「Fleet Street(フリート街)」にある像。

王立裁判所の前の「Fleet Street(フリート街)」にある像。

グレムリンか?

コレ、ドラゴンなんだって。

「Temple Bar(テンプル・バー)」といって、地区の分かれ目を示しているそう。

王立裁判所があるのは「ウエストミンスター(Westminster)地区」で、そのお隣が「シティ(The City)地区」。

その間に鎮座ましましているのがこのドラゴンなのだそうです。

最初の目的地はコレ。

最初の目的地はコレ。

横浜の馬車道あたりに残っていそうな銀行のような建物。

看板にあるのは「Old Bank of England」。

看板にあるのは「Old Bank of England」。

向こうに見えるドラゴンのシルエットがチョット不気味。

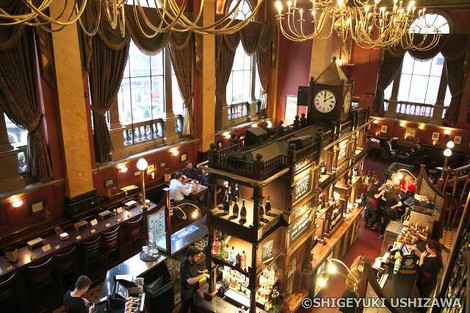

ドーン!

ドーン!

店内はこんな感じ。

コレがパブなの。

お店の名前の通り、ここは元イングランド銀行のフリート街支店。

「イングランド銀行」というのは日本で言えば日銀ですからね。

「イングランド銀行」というのは日本で言えば日銀ですからね。

そりゃ立派にキマってる。

映画『Mary Poppins』のあのオヤジが銀行員って威張りくさってたでしょう?

昔のイギリスの銀行のステイタスたるや相当なものだったに違いない。 ココは1888年から1975年までの87年間、銀行として使用されていた。

ココは1888年から1975年までの87年間、銀行として使用されていた。

第一次世界大戦下では、この地下室に王室の財宝を保管していたらしい。

銀行の建物は普通やたらと頑丈に作られているからね。

その地下室は今では酒の貯蔵庫やら厨房になってるんだと。

奥の壁も天井も美術館みたいでしょ?

奥の壁も天井も美術館みたいでしょ?

もちろん入場料は取りません。

こんなにステキな内装なのに、何もない外のテーブルでイッパイやっている人たちがたくさんいるんだぜ…バカでしょう?

実はこのパブ、「元銀行」ということの他にもうひとつ名物がある。

実はこのパブ、「元銀行」ということの他にもうひとつ名物がある。

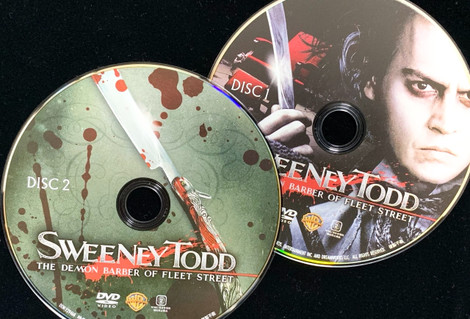

それはコレ…「Sweeney Todd(スウィーニー・トッド)」。

最近ではジョニー・デップの映画化でその名前をご存知の人も多かろう。

イギリスでは定番中の定番のミステリー。

日本で言えば「四谷怪談」とか「牡丹灯籠」みたいにイギリス人であれば、「切り裂きジャック」や「ガイ・フォークス」のように誰でも知っている有名な話。

「ガイ・フォークス」ってのはコレね。別に怪談ではないんだけど、「Guy Fawkes Night」なんて風習があるぐらいのイギリス人なら誰でも知っている話ね。

コレもまた別の機会にやりましょう。

「Sweeney Todd」には「The Demon Barber of Fleet Street(フリート街の悪魔の床屋)」と物騒な副題が付いている。

「Sweeney Todd」には「The Demon Barber of Fleet Street(フリート街の悪魔の床屋)」と物騒な副題が付いている。

上に何度か出したように、「フリート街」というのはこのパブの前の通りね。

もう大体察しがつくかな?…ジョニー・デップの映画を観た人なら尚更だろう。

ご存知のない人のために簡単にこの話のあらましを書くと、スウィーニー・トッドという床屋がミートパイ屋の女主人ラベットと組んで、トッドがノドをかっ切って殺した客の死体を地下の通路を使ってパイ屋に運び、精肉してミートパイの具にして売っていた…という事件。その犠牲者の数たるや約160人!

日本でもだいぶ前に「手首ラーメン」という事件があったけどね。そんなもんじゃない。

で、床屋からパイ屋に死体を運んだ地下の通路というのが、このパブの下にあったというのだ!(映画ではパイ屋の二階が床屋という設定になっているので地下道は出てこない)

ナゼかコレがミュージカルになって何回も何回も上演され続けている。

そんなこととは知らずにこの映画を観たところミュージカル仕立てになっていたのでビックリした。

作詞作曲はスティーヴン・ソンドハイム。

『ウエストサイド物語』の歌詞を担当した人ね。

ソンドハイムは両親が離婚していて、オスカー・ハマースタイン二世の息子が友達だった関係で、ハマースタインが代理父を務めたというんだからビックリ。

ところで、この「悪魔の床屋」って実話だと思う?

ところで、この「悪魔の床屋」って実話だと思う?

せっかくこのパブに行った身としては実話であってほしいんだけど…。

実際に「トッドは実在したか」という論争が昔から繰り返し起こったらしいが、残念ながらフィクションなのだそうだ。

19世紀後半頃にはイギリスの市民の識字率も向上し、読書が庶民の大きな楽しみになった。

きっと長い長い冬を読書をして過ごしたんでしょうね。

元々イギリスはシェイクスピアを輩出した、日本と並ぶ世界に冠たる「読書大国」だからね。

「Penny Blood(ペニー・ブラッド)」とか「Penny Dreadful(ペニー・ドレッドフル)」という1ペニーで買えるスリラー小説が大流行し、その中から生まれたのが「スウィーニー・トッド」なのだそうだ。

一方、ホワイト・チャペル(比較的フリート街に近い)の娼婦の連続殺人でロンドンの女性を恐怖のどん底に叩き落したのが有名な「切り裂きジャック(Jack the Ripper)」事件。

こっちは「スウィーニー・トッド」と同じ時代に実際に発生した犯罪だ。

結局、犯人は捕まらなかった。

OEDの編纂に大きな貢献をした気の狂ったアメリカ人もそうだけど、昔のロンドンはヤケクソに物騒だったらしい。

映画の話に戻ると、同じティム・バートンとジョニー・デップのコンビによる『シザーハンズ』が好きな私にはなかなかにヨカッタかな?

ジョニー・デップの歌声が意外にカッコよくて驚いた。コレは吹替えなのかしらん?

でも、一番面白かったのは特典DVDに収録されているスウィーニー・トッドの舞台となった19世中頃のロンドンの様子を解説したドキュメンタリーだったけどね。

ハンド・パンプはこんな感じ。

ハンド・パンプはこんな感じ。

また店員の女の子が大変なカワイコちゃんだった。

見眼麗しいだけでなく、エールをパイント・グラスに注いでいる間に「How was today?」なんて話しかけてくれてね。

ブレナム宮殿に行って来た話をするとうらやましがってくれた。

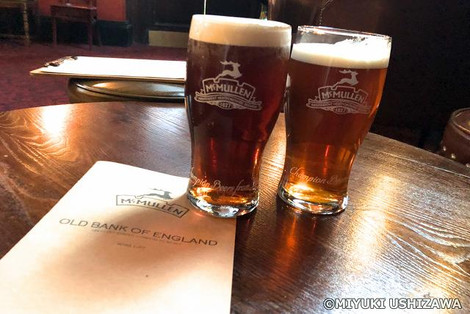

今日、1杯目のエールとメニュー。

今日、1杯目のエールとメニュー。

もちろん「ミートパイ」もあるよ!

でも、こんな素敵なパブでも結局は大手のビール会社の経営なんだよね~。

そういう経営形態のパブを「Tied House(タイド・ハウス)」という。

反対にインディーズで経営しているパブは「Free House(フリー・ハウス)」というのだそうだ。

ココは「McMullen(マクミューレン)」系列のタイド・ハウス。

したがって「店内の雰囲気だけでなく食べ物も最高!」なんて言っても「McMullen」の看板がかかっているパブならどこでも全く同じモノを飲んで食べることができる。

要するに食べ物に関してはただ温めたり、揚げたりして出しているだけなんだろう。

それでもシアワセ~!

それでもシアワセ~!

隣合わせたカップルの奥さんに家内と一緒のところの写真を撮ってもらった。

バックを意識した存外にいい感じの写真だったので「Nice framig!」とお礼を言うと、ダンナが「She's a professional photographer」とか言ってたけど、断じてそれほどではなかったぞ。

ハイ、2軒目に行くよ~!

ハイ、2軒目に行くよ~!

ま、チョット順路は違うんだけど「Holborn(ホルボーン)」あたりをうろついてみる。

フィッシュ&チップスか…。

フィッシュ&チップスか…。

フィッシュはまだしも、チップスは大分飽きてきたな。

イギリスから帰ってしばらく食べたくないモノの筆頭はいつもフライド・ポテトなのだ。

ハイ、クイズ。

ハイ、クイズ。

「Vape Shop」ってナンでしょう?

そう、「電子タバコ屋」。

タバコとは無縁の生活をしている私は「蚊取り線香屋」かと思ったんだけど、ハッと思い出してそれはない…と思った。

ナゼなら「イギリスには蚊がいない」とMarshallの社長が言っていたのを思い出したのだ。

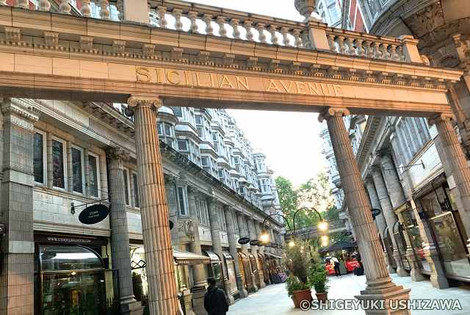

「Sicilian Avenue(シシリアン・アベニュー)」というチョットした商店街。

「Sicilian Avenue(シシリアン・アベニュー)」というチョットした商店街。

サウザンプトン・ロウとブルームズベリー・ウェイという通りが交わる交差点。

サウザンプトン・ロウとブルームズベリー・ウェイという通りが交わる交差点。

ムムム!

なんだアレは?

ヤケクソに気になるぞ…さっそく見に行ってみよう!

サウザンプトン・ロウにあったコレ。

サウザンプトン・ロウにあったコレ。

上の写真のバスのすぐ横。

線路だよ。

地下鉄の入り口かな?

線路は手前で切れているので昔使っていたということなのだろうか?

線路は手前で切れているので昔使っていたということなのだろうか?

トンネル内の電気がついてる。

見に行きたいけどさすがに無理だな。

残念!