イギリス紀行2019 その18 ~ スタンリー・キューブリック展 <vol.7>:『シャイニング』

「今度のキューブリックってホラー映画らしいよ」

「へぇ~。キューブリックのコワイ映画か…どんなだろうね?」

「何でも『世界で一番怖い映画を作りたい』って言って作ったんだって!」

こんな会話をした記憶がある。

相手は昨年の『Marshall GALA2』にも足を運んでくれた安藤くんだ。

1976年、中学2年生の時、彼に誘われて丸の内ピカデリーに『バリー・リンドン』を一緒に観に行った。

まだ、日劇も朝日新聞の本社も東京都庁も有楽町にあった頃の話。

文芸大作の後がホラー映画ということで、その話を耳にして結構驚いた。

それが私の『シャイニング』とのファースト・コンタクトだった。

もちろん封切りになると映画館へ観に行った。

確かにコワかったね。

さて、展示はいよいよ『シャイニング』のコーナーへ。

一体、ナニが展示されているのかナァ~?

興奮する~!

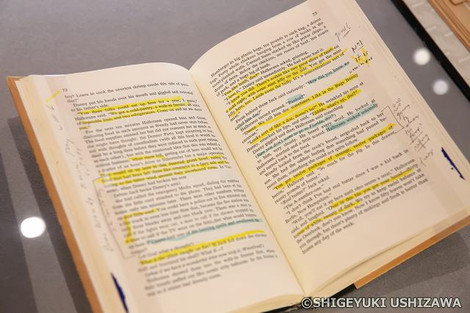

スティーブン・キングの原作本。

スティーブン・キングの原作本。

ライン・マーキングとメモ書きがスゴイ。

キングの原作とキューブリックの映画はほぼ別物であることはよく知られている。

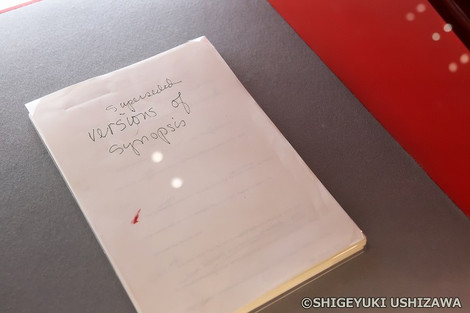

「超極秘のあらすじ」と書いてあるが、ナニが書いてあるんだろう。

「超極秘のあらすじ」と書いてあるが、ナニが書いてあるんだろう。

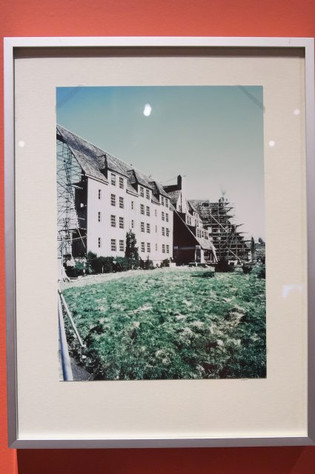

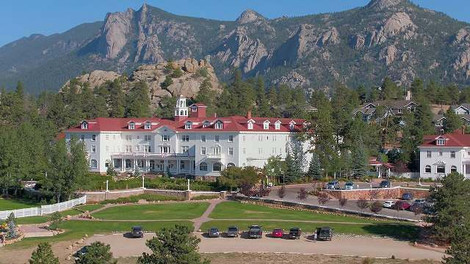

コレが舞台となった「Overlook Hotel」。

コレが舞台となった「Overlook Hotel」。

写真の左側に注目。

工事中なのではなくて、映画に出て来るホテルの外観はすべてハリボテなの。

つまりセットなのよ。

スゴイね。 そのセットのモデルとなったホテルがコレ。

そのセットのモデルとなったホテルがコレ。

映画の設定ではキングの原作通り「コロラド」になっているけど、この「Timberlibne Lodge(ティンバーライン・ロッジ)」があるのはオレゴン。

1937年の竣工。

コレは展示にあった「Timberline Lodge」の古い絵ハガキ。

コレは展示にあった「Timberline Lodge」の古い絵ハガキ。

なるほど確かに『シャイニング』っぽい…というか、『シャイニング』がホンモノっぽいというか…

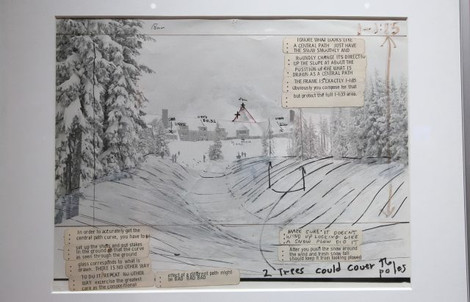

ホテルの外観の絵コンテ。

ホテルの外観の絵コンテ。

「ココに木を2本植えてポールを隠す」なんて指示が書いてある。 結局、映画はイギリスのハートフォードシャーにある名門スタジオ「Elstree Studio(エルスツリー・スタジオ)」と「Pinewood Studios(パインウッド・スタジオズ)」で撮影された。

結局、映画はイギリスのハートフォードシャーにある名門スタジオ「Elstree Studio(エルスツリー・スタジオ)」と「Pinewood Studios(パインウッド・スタジオズ)」で撮影された。

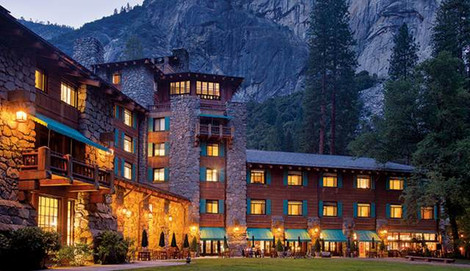

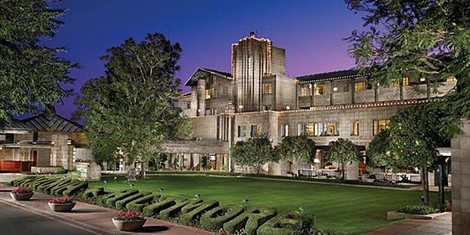

ホテルの内装はヨセミテにある「Awahnee Hotel(アワニー・ホテル、現「Majestic Yosemite hotel」)」がモデルになった。

ホテルの内装はヨセミテにある「Awahnee Hotel(アワニー・ホテル、現「Majestic Yosemite hotel」)」がモデルになった。

1927年の建設。

コレも立派なホテルですこと。

ここでも十分シャイニングれそうだ。

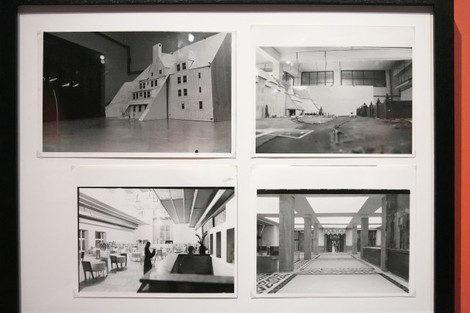

コレはホンモノのホテルの内装。

コレはホンモノのホテルの内装。

ココでカメラを回したのでは?と思いたくなるぐらい雰囲気がソックリだ。 コレなんかもそう。

コレなんかもそう。

『シャイニング』関係なしに素晴らしい。

一生行かないと思うけど。

でも…。

行ったのよ。

行ったのよ。

既出の通り、キューブリックの映画はキングの原作とは別物ということで海外では『The Stanley Kubrick's The Shinning』として区別されるらしい。

キングはそのキューブリック版がお気に召さず、始終文句を言っていたが、映画の公開から17年後、自分の気がの済むようにテレビドラマ化を実現させた。

映画化権はキューブリックが持っていたので、キングは「映画版の悪口をもう言わないからお願い!」と約束して製作にこぎつけた。

自分が書いた原作なのに映画化権を売り飛ばしてしまった以上、原作者でも勝手に映画化できないのね?

そうしてテレビ版は原作に忠実にコロラドの山奥にあるホテルでロケが行われた。

それがこの1909年オープンの「The Stanley Hotel(サ・スタンレー・ホテル)」。

もちろんこの「Stanley」はキューブリックと関係ないただの偶然。

「Stanley Steamer」という蒸気機関のメーカーが建てた。

私はココに泊まったことがあるのです。

ロッキー山脈を背後に控えたその威容はナニモノに代えがたい…と言いたいところだが、外で見たモノと言えば、ホテルの灯りとヘラジカの光る目。カモシカか?とにかくシカのデカいヤツ。

ロッキー山脈を背後に控えたその威容はナニモノに代えがたい…と言いたいところだが、外で見たモノと言えば、ホテルの灯りとヘラジカの光る目。カモシカか?とにかくシカのデカいヤツ。

デンバーへ出張した時、「せっかくだから」と現地の方のご厚意で山間の道を長い時間かけて赴いたのだが、着いた頃には真っ暗になっていた。

売店で何か記念になるものを買おうとしたが、閉まっていてどうにもならない。

ホテルのボーイに相談したら「コレでよければ…」とポケットから取り出したキーホルダーから自分のカギを取り外し、キーホルダーだけ渡してくれた。

タダでくれるのかと思ったらいくらか取られた。

映画好きの下の子のお土産にしたんだけど、もうどこかへ失くしてしまったようだ。

そして、次の朝も早朝の便に乗るために暗いうちにデンバー空港へ向かったのでナニも見ていない。

テレビの『シャイニング』はかなり「トホホ」だったけど、このホテルは素晴らしかった。

テレビの『シャイニング』はかなり「トホホ」だったけど、このホテルは素晴らしかった。

ロケの時の展示コーナーみたいなモノがあって写真を撮ったけどどっか行っちゃったナ。

確か「アメリカで現存する一番古いエレベーター」ってのがあったような気がする。

ちなみにキングは1999年にキューブリックが死ぬと、また映画版の悪口を言うようになったらしい。

もうひとつ、「ホテル」が主役みたいな映画だからいいでしょう?

もうひとつ、「ホテル」が主役みたいな映画だからいいでしょう?

展示会の解説によれば、ボールルームでジャックが幽霊のウエイターに服を汚されてトイレに連れて行かれるシーン。

あの赤い壁のトイレは、フェニックスにある「Biltmore Hotel(ビルトモア・ホテル)」をモデルにしたそうだ。

だからナンだ?でしょ?

ところがドッコイ、このホテル、フランク・ロイド・ライトの設計なのだ!

さて、展示に戻る。

さて、展示に戻る。

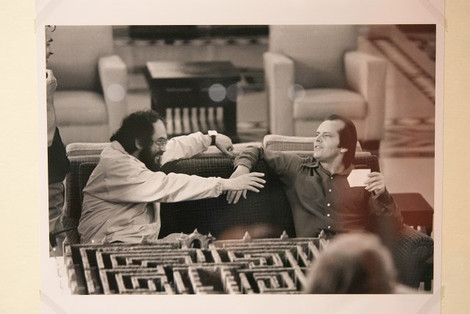

ナゼか『シャイニング』のコーナーにだけは映像ディスプレイがあって、映画の中の印象的なシーンがエンドレスで流されていた。 映画の中でも重要な役割を果たす「迷路」の前で談笑するキューブリックとジャック・ニコルソン。

映画の中でも重要な役割を果たす「迷路」の前で談笑するキューブリックとジャック・ニコルソン。

キューブリックはジャックのことを「現在の映画界で最も偉大な俳優」と評価していたそうだ。

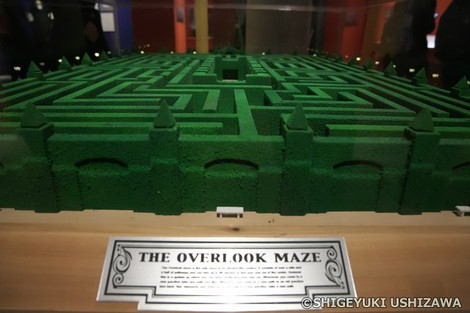

コレがその迷路の模型。

コレがその迷路の模型。

もちろんホンモノ。 実際の迷路はモデルとなった「Timberline Lodge」に存在しないどころか、原作にも登場しない。

実際の迷路はモデルとなった「Timberline Lodge」に存在しないどころか、原作にも登場しない。

同じくダニーがこの柄のカーペットの上を三輪車で疾走してアレに出くわしちゃうシーンはこの映画の中の見どころのひとつだろう。

同じくダニーがこの柄のカーペットの上を三輪車で疾走してアレに出くわしちゃうシーンはこの映画の中の見どころのひとつだろう。

あの「237号室」はコワかった。 アレらのシーンを見ることができるのは下の写真でオジちゃんが身にまとっている「The Steadicam(ステディカム)」という新しい撮影機材のおかげ。

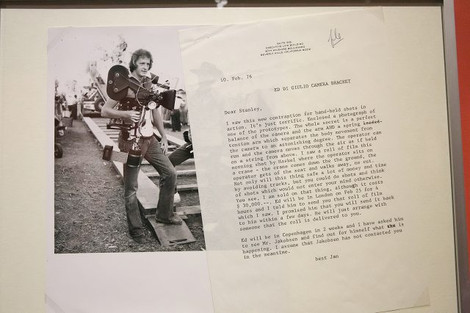

アレらのシーンを見ることができるのは下の写真でオジちゃんが身にまとっている「The Steadicam(ステディカム)」という新しい撮影機材のおかげ。

ああした素早い動きの被写体をブレなく捉えるために、以前はレールを敷いてカメラを乗せた台車を走らせなければならなかったが、このステディカムは撮影画像をブレなく固定したままカメラマンを素早く移動させることを可能にした。

しかも、この撮影ではレンズをダニーの目の位置まで下げることによって、映画を観ている我々はダニーの三輪車の後に乗っていたり、ダニーの目で迷路の中を走り回っているかのような臨場感に浸れるのだ。

下の写真と手紙は製作総指揮のヤン・ハーランがステディカムを紹介するためにキューブリックに送った手紙。

ヤン・ハーランは『アイズ・ワイド・シャット』のロケハンを担当したマニュエル・ハーランのお父さん。

そして、キューブリックの義理の弟さん。つまり、『突撃』の最後のシーンで歌を歌ったお嬢さんの実弟なのね。

ハーランのプロデューサーの仕事としては、ほぼキューブリック作品にのみ。

と、ココでハタと思い付くのが『シャイニング』の中の役名ね。

「ジャック・トランス」をジャック・ニコルソンが演じ、息子の「ダニー・トランス」をダニー・ロイドが演じた。

コレはキューブリックにとっても演出をするうえですごく有利だったらしい。

それともうひとつ、スキャットマン・クローザーが演じるあの「シャイニング」を持った黒人ね、名前が「ハロランさん」なんだよね。

残念ながら「ハロラン」の綴りは「Hallorann」で、「ハーラン」の「Harlan」と大きく異なるが、発音は結構似ているハズ。

こんな符合もとても面白い…なんて思っているのです。

私は好きな映画についてはこんなどうでもいい事まで考えて観るんですよ!バカでしょう? オモシロいのがコレ。

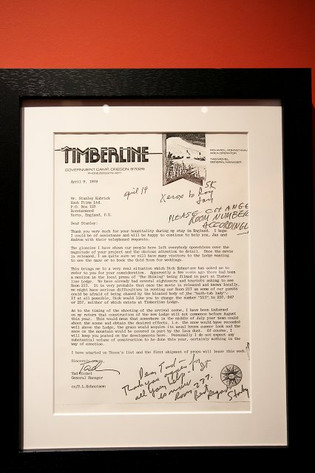

オモシロいのがコレ。

上で紹介したセットのモデルとなったオレゴンのホテル、「Timerline Lodge」の支配人だったテッド・ミッチェルという人からイギリスのキューブリックに送られた手紙。

日付が1978年の4月9日となっていて、調べてみると『シャイニング』のクランクインが5月からなので、撮影直前のことだったようだ。

ミッチェルはわざわざイギリスに赴ていて、手紙はその時のキューブリックのおもてなしに対するお礼から始まる。

その後はキューブリックへの直訴状となる。

オレゴンの地元のマスコミが「我が町のホテルがキューブリック作品のモデルになった!」と喧伝して、迷路や「217号室」の幽霊のことを報じてしまった。

そうなると、お客さんが怖がって217号室に泊まらなくなってしまうので、部屋番号を実際には存在しない「237」、「247」、「257」のいずれかに変更して欲しい、とキューブリックに頼んでいる。

すると、この手紙は4月14日付でキューブリックやヤン・ハーランにコピーが渡され、「Please change the room number accordingly(この通り部屋の番号を変更してください)」とスタッフに指示が出されている。

「コピー」のことを「ゼロックス」なんて言っているのも懐かしいね。

私が社会人になった頃はまだ「ゼロックス」か「青焼き」か…なんてやってた。

さて、映画が公開されると、皮肉なことに「237号室」への宿泊希望が他の部屋より圧倒的に多かったそうだ。

しかしですよ、そうなると私なんかはどうして「237、247、257」の部屋がなかったのか?ってことがかえって気になるナァ。

不吉な数字なのかな?

それとどうしても触れておかなければならないのは、またしてもこの映画で使われている音楽ね。

それとどうしても触れておかなければならないのは、またしてもこの映画で使われている音楽ね。

タイトルシークエンスからいきなり「怒りの日」を改作したオリジナル曲。好きだね~。

おなじみのリゲティは「ロンターノ」という曲が使用されている。

でも今回はクシシュトフ・ペンデレツキの曲が大活躍している。

「De Natura Sonoris」なんてのは丸っきりスゴイ。まるで元々この映画のために作られた音楽のように聴こえる。

そもそもこの曲が「音楽」に聞こえるかどうかは普段の耳の鍛錬によるところか?

私もCDは持っているけどついぞ聴かんナァ。

コレに親しんでいたらフリー・ジャズが童謡に聞こえるかも知れませんな。

やっぱりクラシック音楽ってのはスゴイわ。

しかし…こうした現代音楽って一体の意味があるのか?と思うでしょ?

それがいいんだ。私は好きです…短い時間ならとても楽しめる。

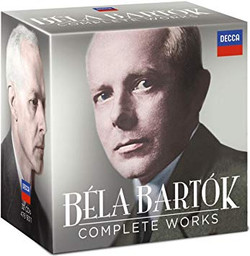

そして、驚いたのがベラ・バルトーク。

ハンガリーは日本と同じく「姓⇒名」の順で名前を表すので、正確にはバルトーク・ベラと言うらしいのだが、スキになったのはここ数年のこと。

「中國の不思議な役人」とか「ミクロコスモス」なんてのは大分前から知っていたが、ハマるほどではなかった。

その後、ナンでハマっちゃったのかは覚えていないんだけど、とにかく民族音楽チックなところが気に入って下の写真の32枚組ボックスセットを買ってみた。

それで6枚目まで聴き進めた時に出て来た曲にぶブッたまげた。

「Music for Strings, Percussion and Celesta(弦楽器t打楽器とチェレスタのための音楽)」の第3楽章。

「コレって『シャイニング』じゃないの~!」

ドアタマのウッドブロック一発でわかった。

知っていて聴くのではなく、知らずに聴いていてナニかにブチ当たるこの感動!

ウェンディとダニーが迷路を散歩するシーンね。

一応言っておきますが、この曲、第一楽章と第三楽章が不気味なだけで、その他の第二&第四は実にカッコいい曲なのですよ。

バルさんメッチャいいわ~。

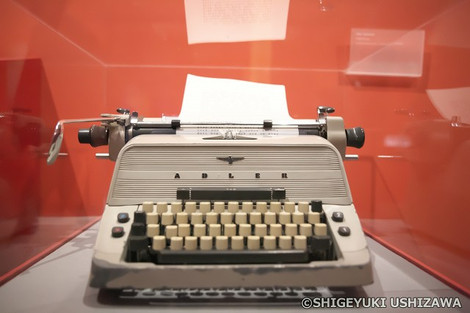

うれしい小道具コーナーいってみよう!

まずはこのタイプライター。

「ADLER」というドイツのメーカーのモノ。

ちなみに『オレンジ』の中でアレックスの被害に遭う作家は最初赤いタイプライターを使っていたが、後半では変更していて、それはIBM製の電子式タイプライターだった。

大きなホールで「パチパチ」とキーを叩くジャック。

大きなホールで「パチパチ」とキーを叩くジャック。

ジャックがいない間にウェンディが原稿を除くと…

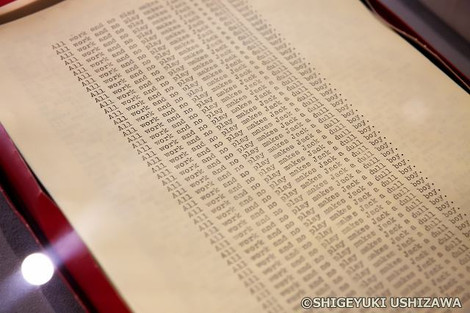

原稿用紙には無限に続く「All work and no play makes Jack a dull boy」の羅列!

原稿用紙には無限に続く「All work and no play makes Jack a dull boy」の羅列!

コレにはゾッとしたよね~。 「All work and no play makes Jack a dull boy」ね。

「All work and no play makes Jack a dull boy」ね。

もう少し詳しくこのことわざを調べてみよう。

ココで取り出したるは15年ぐらい前にロンドンのハマースミスにあった新古本屋で£2.99で買った「ことわざ辞典」。「Proverb」は「ことわざ」ね。

この本によると、「Time for recreation is essential to make a balanced and interesting person(気晴らしはバランスの取れたおもしろい人物を作るために欠かせない)」とある。

コレに「よく学びよく遊べ」の訳を充てたのはウマいナァ。

それと、ウェンディがこの原稿を見つけて小便チビりそうになっているところへ、背後から忍び寄ったジャックが「傑作だろ?」と声をかけるシーン。

それと、ウェンディがこの原稿を見つけて小便チビりそうになっているところへ、背後から忍び寄ったジャックが「傑作だろ?」と声をかけるシーン。

もちろんウェンディが飛び上がっちゃう。

この「傑作だろ?」の字幕訳は素晴らしい。

ジャックは「How do you like it?(お気に召したかい?)」と同じことを2回言っているだけ。

こういう意訳は大歓迎だ。

それと、ウェンディが逃げ込んだ風呂のドアを斧でブチ破るシーン。

壊したドアの隙間から顔を突っ込んた時の「Here's Jonny」というセリフに「ジョニーだよ~ん」と字幕が入っていたような気がするが、コレはコレでオモシロイ。

でも、本当のオモシロみは伝わらない。

コレは今でも放映されている西海岸の深夜番組『The Late Show』からの引用。

1962年から30年間も司会を務めたJonny Carsonを呼び込むときに「ヒャ~~~~~~~ズ・ジョニー~!」とMCの人がやるんですね。

当時のアメリカ人なら誰でもわかるギャグ。

「Jack」も「Johnny」も「John」の愛称(deminutive)だから、ジャック・ニコルソンが自分のことを「ジョニー」と呼んでもいいワケ。 さらに…「All work and no play makes Jack a dull boy」っておかしいと思わない?

さらに…「All work and no play makes Jack a dull boy」っておかしいと思わない?

主語が「work」も「play」も不可算名詞なので、2つ重なれば複数扱いになって「make」に「s」は付かないハズ…コレ、ずっと不思議に思っていて、今回がいい機会だと思って調べてみた。

すると、「All work and no play」、すなわち「仕事ばっかりで遊びなし」という状態をひとつの名詞句として考えているらしい。

となると三単現なので「s」が付くっていうんだよね。なんか強引なような気もするが…一応解決ということで…。

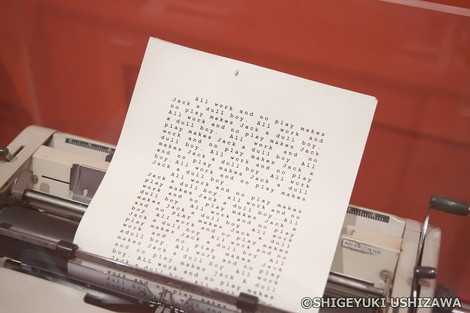

で、見て!

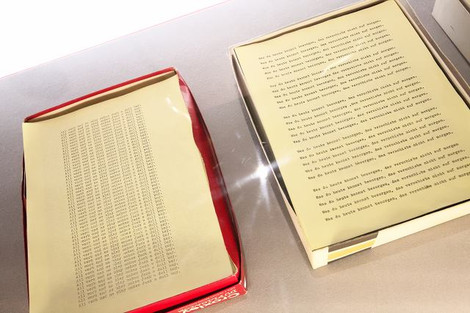

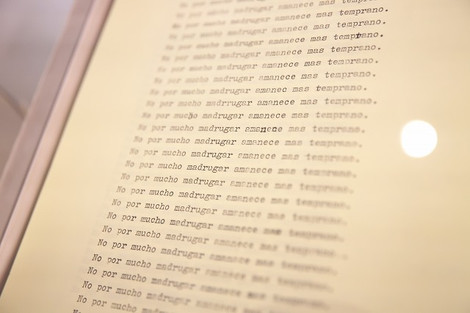

この「All work~」コレクション!

コレ、実は英語以外のバージョン。

コレ、実は英語以外のバージョン。

キューブリックは各国の吹き替え版の制作にも並々ならぬこだわりを見せ、オリジナルの雰囲気が何ひとつ損なわれないように、ダビング作業の監督と声優の選択権を主張したそうだ。

展示会での解説によれば、キューブリックは各国語の吹き替えに厳密であっただけでなく、ジャックがタイプした「All work and no play makes Jack a dull boy」にもその国のことわざを当てはめ、タイプをした原稿をタイプライターにセットし、オリジナル版同様、大量の原稿用紙を箱の中に収めさせた。

ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語などだ。

え?

それで何の意味があるの?と思ったが、どうもあのタイプライターのシーンは音声だけでなく、原稿が大写しになるカットは映像も差し替えたようなのだ。

解説にハッキリそう書いてあったワケではないんだけどね。

そこで、そんなことができるんかいな?と思ってDVDでこのシーンをチェックしてみた。

確かにウェンディとハッキリ「All work~」が読み取れる原稿が同時に映っているカットが全くないのだ。

つまり、ウェンディが身に付けている服と時計があればいくらでも映像の差し替えが可能なの。

もしそうだとしたら、それを予め計算していたキューブリックはやっぱりスゴイ。

…誰かドイツやフランスで『シャイニング』をご覧になった方はいらっしゃいませんか?

コレ、日本版では不可能ですな。

このキューブリックのこだわりは『博士の異常な愛情』の時に大変だったらしい。それについてはまた次回。 展示で例に上がっていたのがドイツ語。

展示で例に上がっていたのがドイツ語。

ドイツでは「All work~」に該当することわざは「Was du heute kannstbesorgen, dos verschiebe nicht auf morgen」なんだそうです。

調べてみると、「今日できることを、明日に回さないで!」となるらしい。

私なんか「明日できることは、明日やる」クチなんだけどね。

コレって「All works~」と意味が同じなのかね?

こういうことに出くわすと、やっぱり映画でも音楽でもオリジナル版で楽しみのが一番だということがよくわかる。

その点、英語ネイティブの人にとって最も習得がムズカシく、英語から最も遠い位置にある「日本語」を話す我々は大変不幸なのだ。

もちろん、その反対に音も見た目も世界で一番美しい「日本語」という言語を自由に使えるシアワセがあるんだけどね。 次…。

次…。

もう、コレも見ただけでゾッとしちゃう。 映画で使われた実物。

映画で使われた実物。

ダニーを演じたダニー・ロイドは5,000人もの候補者の中から選ばれたそう。

ダニーを演じたダニー・ロイドは5,000人もの候補者の中から選ばれたそう。

ダニー曰く、キューブリックは常に撮影するシーンの状況を説明して、わかりやすく演技指導をしてくれたのだそうだ。

『シャイニング』の後、テレビドラマに出演したが、俳優業からは撤退して、現在はケンタッキーの大学で生物学の教授をしているんだって。

優秀やな~。

でもチョットもったいないね。

あんなに可愛くて演技も上手だったから。

「アポロ11」か…あ、そうか!

あの月面着陸の映像はどこかのスタジオでキューブリックが撮ったっていう噂がまことしやかに流れたっていうからね。

このセーターはそのシャレか!

今わかった。

「Hello Danny, come and play with us forever, and ever, and ever…」

「Hello Danny, come and play with us forever, and ever, and ever…」

あの双子の姉妹のインパクトもスゴかったよね。

私はシャイニングが全くないので、その手の経験をしたことはないが、もしナニを見てしまう時はあんな感じなのかな?というリアリティを双子のシーンに感じる。

でも、あの2人の女の子、リサとルイーズというバーンズさんのところのお嬢ちゃんで、双子ではなくて2歳違いの姉妹なんだって。

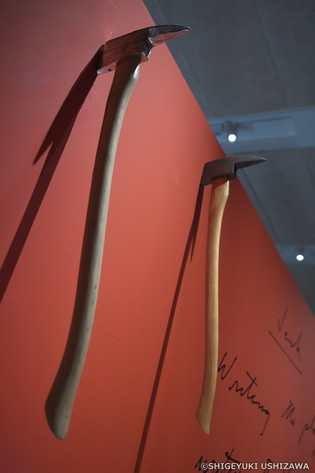

なるほどビビらないで落ち着いて見てみると、身体の大きさが違うもんね。 上にも出て来たウェンディが立てこもったバスルームのドアをブチ破った斧。

上にも出て来たウェンディが立てこもったバスルームのドアをブチ破った斧。

クドいようだけどホンモノ。

撮影では3日間で60枚ものドアをブッ壊したというから、ジャック・ニコルソンもさぞかし大変だったろう。

そんなだからこうして予備の斧が用意されていたに違いない。 そして、迎え撃つウェンディが手にしていたナイフ。

そして、迎え撃つウェンディが手にしていたナイフ。

こうして見るとかなり立派なナイフだ。

きっとコレもキューブリックが慎重に選んだシロモノなんだろうね。

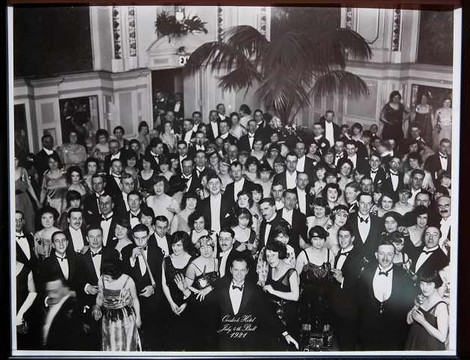

合羽橋の「釜浅」か「つば屋」に買いに来ていたらスゴイな…そんなバカな。 ラスト・シーンでガ~っと寄ったカメラが捉える壁にかかったあの写真。

ラスト・シーンでガ~っと寄ったカメラが捉える壁にかかったあの写真。

まさにこの写真、このプリントが実際に映画使われた。

このシーンで流れる曲は1934年のRay Noble and His Orchestraの「Midnight, the Stars and You」という曲。

歌っているのはAl Bowllyという人。

知らなかったけど、この人、「Goodnight Sweetheart」、「Close Your Eyes」、「The Very Thought of You」なんかを歌ってるスゴイ人!

曲はラストだけでなく、ボールルームでの幽霊の舞踏会のシーンでも流れる。

考えてみるとコレは『時計じかけのオレンジ』の「雨に唄えば」と同じ手法だね。

『シャイニング』終わり。

疲れた~。