イギリス紀行2019 その27 ~ マンチェスター vol.3 :コレってホントに図書館なの?!

朝、ミルトン・キーンズのホテルで食事をして、それからナニも食べていない。

さすがにお腹が空いたんだけど、食べたいモノがないので空腹がそれほど苦じゃないんだよね。

飽き飽きしているモノを強引に詰め込むより、お腹を空かせている方がラクなのだ。

海外へ来るといつもこう。

今回の旅では3週間で6kgぐらい痩せたかな?

心配ご無用。

アッという間に元通りになっちゃうから…というか、今回はオツリが来ちゃって、今ダイエット中…と言いたいところだけどゼンゼン体重が減らないわ。

で、この時は他の記事にも書いたように、もうPRET(Pret a Manger:プレタマンジェ)一辺倒だった。

というのは、お昼になるとPRETが熱いスープを店頭に並べることがわかったのだ。

朝の熱いアイテムはポーリッジ(牛乳の麦がゆ)。

私はポーリッジが好きではないので、クロワッサンかホットサンドにコーヒー(アメリカーナ)。

そして、昼はそのスープと何がしかのパンばっかりを食べることになった。

この時は下はトマトのスープ。おいしいの。

ロサンゼルスの空港にPRETが入っていて、先日コレと似たようなスープをそこで見つけて何のためらいもなく買ってみたら、塩っ辛くてとても食えたシロモノではなかった。

アレ?

アレ?

もう4時半を回っているのか…。

食事の周期がメチャクチャなので時間の感覚がますます狂ってしまう。

それとイギリスの6月は1年で一番日が長い月なんだけど、ズッ~と曇っているので日の傾きがサッパリわからないのだ。

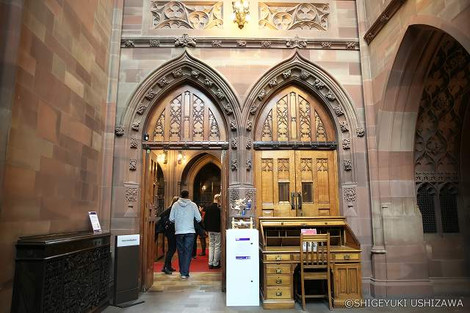

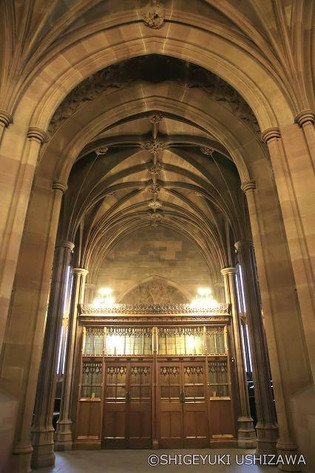

ハイ、到着。

これまたオッソロしく重厚な建物でしょう。

これまたオッソロしく重厚な建物でしょう。

「後期ヴィクトリアン・ネオ・ゴシック」というスタイルらしい。

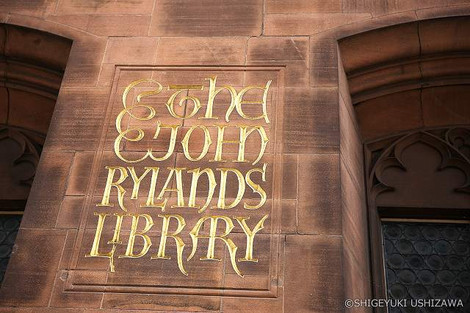

「John Rylands Library(ジョン・ライランズ・ライブラリー) 」という図書館。

「John Rylands Library(ジョン・ライランズ・ライブラリー) 」という図書館。

床を見下ろすと、「Plan of Peterloo」という大きな地図が描かれていた。

床を見下ろすと、「Plan of Peterloo」という大きな地図が描かれていた。

前回出て来た「ピータールー虐殺事件」ってそんなに大きな出来事だったのね?

日本人で知っている人は多いのだろうか?

向こうの人にとっては「民衆の自由を弾圧した」ということで許すまじき事件だったということか?

そう考えると、やはり民主主義の歴史も意味も日本とは大きく異なることを思い知るね。

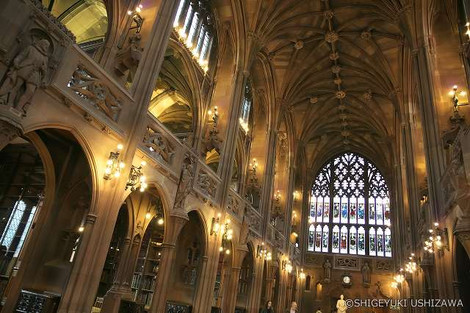

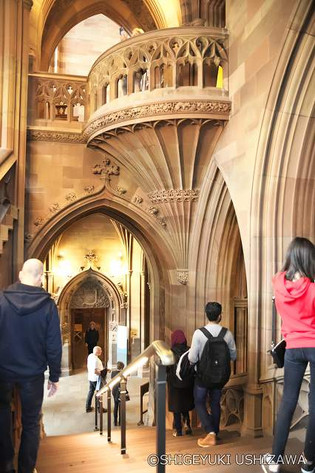

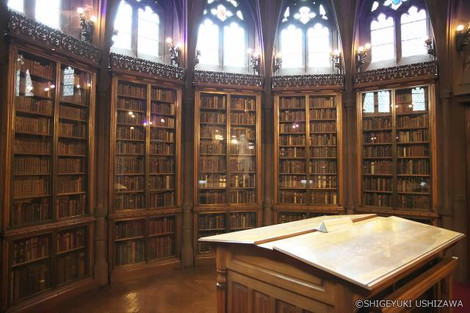

本体に入るといきなりこんな感じ。

本体に入るといきなりこんな感じ。

コレは決して教会ではありません。

上の写真では左側、下の写真では右側にいくつかの展示室があって、レアなアイテムがゾロリと展示されている。

上の写真では左側、下の写真では右側にいくつかの展示室があって、レアなアイテムがゾロリと展示されている。

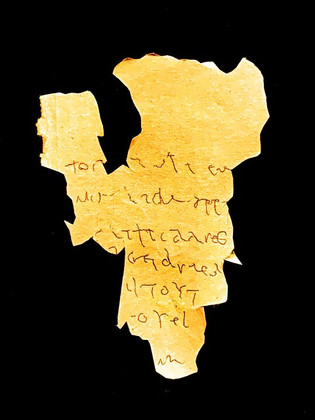

そこで「Rylands Papyrus 52(ライランズ・パピルス52)」と呼ばれる「世界最後の新約聖書の断片」なんてのを見て来た。

この辺、思いがけず今日のハイライトです…一番オモシロいところ。

19世紀の最後半、オックスフォード大学の研究者が、エジプトのナイル渓谷の近くに山積みになっていたゴミの中からいくつものパピルスの断片を発見。

19世紀の最後半、オックスフォード大学の研究者が、エジプトのナイル渓谷の近くに山積みになっていたゴミの中からいくつものパピルスの断片を発見。

「パピルス」というのは古代エジプトのパピルスと呼ばれる葦の一種から作られた紙のことね。

そのパピルスは目録にされることなく放置されていたが、他の学者がその中にあった9cm×6cmほどの断片を見つけて注目した。

その断片の両面に書かれていた文字を見てビックリ。

書き込まれていた文字はギリシア語で、その内容が今の人たちが読んでいる新約聖書と同じ文章だったんだネェ。

…となると、その断片がいつ頃のモノか正確に調べなきゃならん。

で、専門家に頼んで書体や字画などから2世紀前半のモノだということを割り出した。

2世紀前半というと、その断片に出てきている「使徒ヨハネ」の死後から数十年しか経っていない頃だっていうんだよね。

すると、新約聖書ってのは、一部の内容が史実とほぼリアルタイムで書かれていたということか?

「イヤ、コレは2世紀半ばのモノだ」と、この研究に異論を唱える学者もいるらしんだけど、ジョン・ライランズに展示されている断片は、現存するギリシア語聖書の写本の最古のモノなのだそうだ。

ちなみに「新約聖書」はギリシア語で書かれたんですってネェ。

ギリシア語で「新約聖書」は「Καινή Διαθήκη」という…まったく読めませんね~。

「カイネー・ディアテーケー」とかいうらしい。

内容がチンプンカンプンでわからない時、「It's Greek to me!(それは私にとってギリシア語です!)」って言ったりするけど、まさにコレ。

それで、この断片のおかげでスゴイことが2つ明らかになったんだって。

それは何かと言うと、ひとつは聖書の形態。

当時、書き物のスタイルは巻物状か冊子状になっているのが普通で、聖書がどっちの方式だったかがわからなかった。

しかし、このパピルスには両面に文字が書かれていて、聖書が「冊子」の形をしていたということがほぼ判明した。

普通、巻物は両面に書かないからね。

ビラビラっと広げる巻物と異なり、冊子式は書物をコンパクトにすることができるから携行するのに便利でしょ?

コレがキリスト教が世界中に広まった大きな要因のひとつだったっていうんですよ。

もうひとつ。

上でチョット触れたけど、この2000年前に書かれたモノと今のモノがドンピシャで同じ内容なんだって。

つまり2000年もの間、内容がアレンジされることなく、オリジナルのままその内容が今の世に伝わっていることがわかったのだそうだ。

リレー・ゲームだったら大変なことよ。

2000年の間にどれだけ内容がひん曲がっていたことか!

残念ながら展示室は撮影厳禁だったので写真を持ち帰ることができなかった。

そこで、インターネットで見つけたそのパピルスを私がハンドメイドで再現してみた。

素材は葦ではなく段ボール箱とボールペン。

雰囲気だけどうぞ。

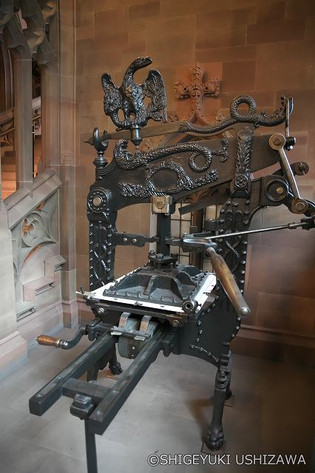

コレは200年前の印刷機。

コレは200年前の印刷機。

マンチェスター大学の研究者による実演を見せてくれることがあるらしい。

見たい! 階段をグングン上がる。

階段をグングン上がる。

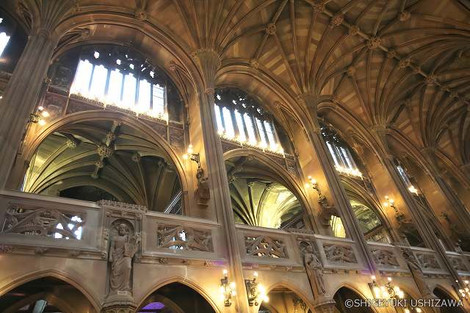

ク~、一体コレのどこが図書館なんだ~?

丸い吹き抜けが一番上の天井をのぞかせる。

丸い吹き抜けが一番上の天井をのぞかせる。

何たる造形美! ココが見学のメインとなるポイントの入り口。

ココが見学のメインとなるポイントの入り口。

どこもかしこも「大聖堂」という感じで、「台東区生涯学習センター」とは似ても似つかない!

どこもかしこも「大聖堂」という感じで、「台東区生涯学習センター」とは似ても似つかない!

「池波正太郎記念文庫」はなかったけどな。

開館は1900年。

1972年にマンチェスター大学図書館と合併した。

入館料は無料。

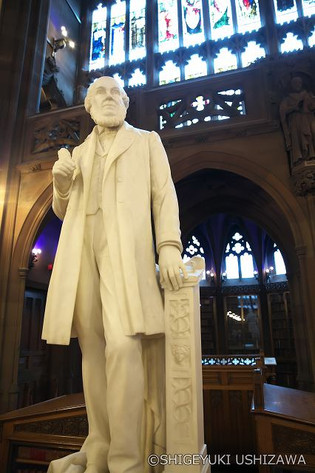

この図書館の名前になっているジョン・ライランズは、紡績工場を経営し、大儲けしてマンチェスターで最初の億万長者になった人。

この図書館の名前になっているジョン・ライランズは、紡績工場を経営し、大儲けしてマンチェスターで最初の億万長者になった人。

とても敬虔なクリスチャンで、財力を活用して社会奉仕活動にも力を注ぎ、孤児院や女性用老人ホームを造って庶民の生活の向上に貢献したのだそうだ。

で、図書館を作ったのはジョンの奥さんのエンリケッタという人。

で、図書館を作ったのはジョンの奥さんのエンリケッタという人。

ご主人のメモリアルとして、この図書館を建造しマンチェスター市民に贈ったっていうんだからスゴイ。

ITビジネスでひと山当てた日本のにわか億万長者とは心持ちが天と地ほど違う。

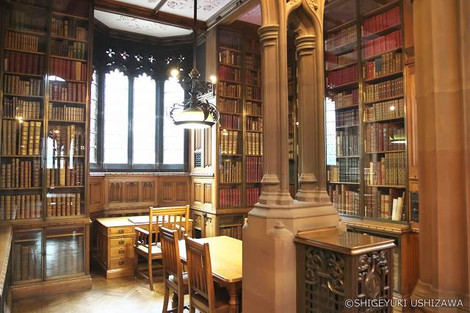

でも、その内出て来るけど、紡績工場で働いていた庶民の暮らしはかなり悲惨だったんだぜ。 上の写真に見える両側のアーチの部分ね…その中に本があった。

上の写真に見える両側のアーチの部分ね…その中に本があった。

机やイスは自由に使ってOK。

机やイスは自由に使ってOK。

ようやく図書館らしくなってきた!

イヤ、ゼンゼンなってないな…。

イヤ、ゼンゼンなってないな…。

ヤッパリどう見ても大聖堂だわ。

ジョンもエンリケッタも熱心なキリスト教信者だったため、エンリケッタが「教会っぽいデザイン」をリクエストしたんだって。

入ったのが4時半でジックリ見ていたらアッという間に5時になり、追い出されてしまった!

入ったのが4時半でジックリ見ていたらアッという間に5時になり、追い出されてしまった!

図書館の前の「Deansgate(ディーズゲイト)」という通りを歩く。

図書館の前の「Deansgate(ディーズゲイト)」という通りを歩く。

ジョン・ライランズ図書館の並びにある「Forsyth(フォーサイス)」という楽器屋さん。

ジョン・ライランズ図書館の並びにある「Forsyth(フォーサイス)」という楽器屋さん。

ウェブサイトを見ると「世界的に知られる楽器店」とあったが、そうか?

でも、開業は1857年と長い歴史を持っており、今でもフォーサイスさんの家族で運営しているのだそうだ。

コレ。

コレ。

タイトルは「Rocket Man」。

近所の国のエライ人じゃないよ。

マンチェスターのキャス・キッドストン。

マンチェスターのキャス・キッドストン。

やっぱり「50% off」のバーゲンをやってる。

ロンドンの店舗もすべてこのバーゲンをやっていたので、家内と「コリャおかしいね?」って言ってたの…11か月前の話ね。

そしたら、先月キャスの日本の法人が自己破産宣告をしたじゃんね。

そしたら…イギリスも「プレパック式」というスタイルの破産申告をしたそうだ。

この「プレパック」というのは、今はコロナの影響でイギリスの全店舗を閉めているが、営業を再開することなく、このまま譲渡先に店舗を明け渡す方式と理解した。

ところで、この「Cath Kidston」、日本では「キャス・キッドソン」て呼ばれていたようだが、ロンドンのお店のお嬢さんに直に確認したところ。正式には綴り通り「キャス・キッドストン」と発音するとのこと…ということは以前他のところにも書いたことがあるが、このネタももう使えなくなってしまった。

得意のGREGGS。

得意のGREGGS。

でもマンチェスターでは1回も入らなかった。

「Ladbrokes(ラドブロークス)」もチャンとある。

「Ladbrokes(ラドブロークス)」もチャンとある。

オッズ屋っていうのかな?

何でも賭けにしちゃう賭博会社。

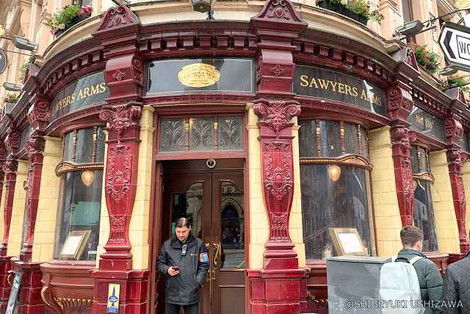

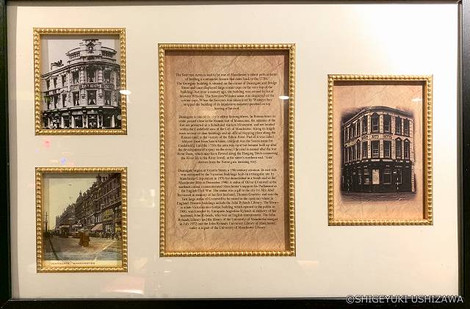

「Sawyers Arms(ソーヤーズ・アームズ)」というお店。

「Sawyers Arms(ソーヤーズ・アームズ)」というお店。

古くからあるパブにきっとある「歴史自慢」。

古くからあるパブにきっとある「歴史自慢」。

このビルはGrade II*の指定を受けている。

実際マンチェスターでも最も古い建物のひとつで、1700年代からあるらしい。

営業ライセンスを取得したのは1730年代のことだったっていうんだけど、その頃からライセンス制だったのか…。

コレは上で紹介したジョン・ライランズの工場で使っていた機械のパーツ。

コレは上で紹介したジョン・ライランズの工場で使っていた機械のパーツ。

ジョン・ライランズと図書館の簡単な説明が添えてある。

隣のテーブルは男女混合の5人グループで、ダマって見ていたら、やってる、やってる!…あの順番制ね。

女性を除いて、男性が「次、オレね」と代表して全員の飲み物を買いに行っていた。

この「Royal Exchange Theatre(ロイヤル・エクスチェンジ・シアター)」も有名な劇場らしいんだけど、入りづらそうだったのでパスした。

この「Royal Exchange Theatre(ロイヤル・エクスチェンジ・シアター)」も有名な劇場らしいんだけど、入りづらそうだったのでパスした。

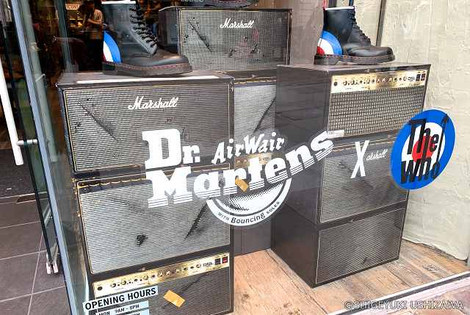

こんなディスプレイ!

こんなディスプレイ! Dr. Martens+The Who+Marshallのコラボレーション!

Dr. Martens+The Who+Marshallのコラボレーション!

でもピート・タウンゼンドがMarshallを使っていたのはたった4年なんだけどね。

こんなん初めて見た。

こんなん初めて見た。

スイート・コーン屋さん。とうもろこしね。

「Hot Sweetcorn」、ミディアムが£1.50、ラージで£2.0です。

買ってみようかと思ったんだけどヤメておいた。 ロンドンのファッション系デパート「DEBENHAMS」。

ロンドンのファッション系デパート「DEBENHAMS」。

イギリス、デンマーク、アイルランドを中心にインターナショナルに店舗展開している。

「デベンハムズ」って読むのかと思っていたら、発音は「デベナム」だった。

創設者の「ウイリアム・デベナム」から。

お巡りさんとホームレス直前風の男の人の小競り合い。

お巡りさんとホームレス直前風の男の人の小競り合い。

男の人がすこぶる激しく弁舌を奮っていた。

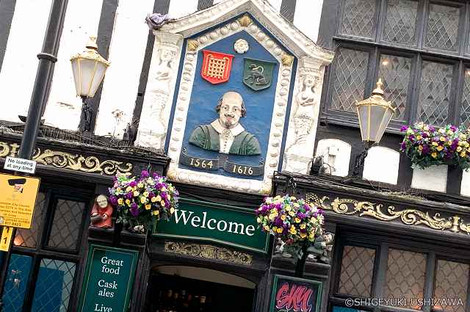

看板を見れば店の名前はすぐにわかる。

看板を見れば店の名前はすぐにわかる。

「Shakespeare's Head」でしょ。

あ~、どうせ私のアタマもシェイクスピアですよ。

最近はシェイクスピアが他人とは思えないからね。

…と思っていたら「The Shakespeare」という店名でした。

ココはGreene Kingの系列だった。

黒人のオジサンがナンカの演説をしていた。

黒人のオジサンがナンカの演説をしていた。

歩き疲れたのでナニか食べるモノを買ってホテルへ帰ることにした。

しかし、食べるモノがなくてサ…。

しかし、食べるモノがなくてサ…。

近くのスーパーでフライドチキンみたいなヤツを買ってビールで流し込んだ。

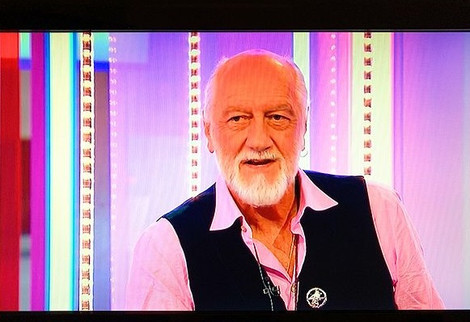

テレビでやっていたバラエティ番組を見ていてビックリ。

テレビでやっていたバラエティ番組を見ていてビックリ。

スペシャル・ゲスト扱いではあったけど、ごく普通にFleetwood Macのミック・フリートウッドが出て来たのよ!

こうしてマンチェスターの最初の夜が更けていったとさ…おやすみなさい。